活動日誌(2014)

(2014年12月27日)

明日から冬休みで部屋を留守にします。7日間の間ノーケアーですが、エサは自動機があるからいいとして、今年からはボイラーも完全OFFになるらしく、本格的に冷え込んだ部屋ではたしてヒーター1本で水温を保てるものか。一番心配なのは水の蒸発です。最近は湿度も低いので、1日で1L近く蒸発することも珍しくありません。その分、海水の塩分濃度も高くなり、ひいては成分バランスが崩れると、魚達、特に水質に敏感なエビ達に悪影響をあたえないか心配です。そこで、前もって水をペットボトル1本分補給していくことにしました。最初に海水を少し薄めにしておいて、蒸発しても、なんとか塩分濃度の上昇を防いで、成分バランスを保持するのが目的です。といってもヘタをしたら2日程度の余裕しかありませんが、まさか7Lも蒸発はしないでしょうから、残り5日は魚達の生命力に期待するしかありません。魚達にとってはとんだ年越しです。

と、いうわけで、2014年の活動日誌はこれにて終了します。よいお年を。

(2014年12月24日)

部屋にかえると、マガキガイの海人が何くわぬ顔でエサをあさっていました。どうやら無事だったようです。これで安心して年の瀬を迎えられそうです。

(2014年12月22日)

こぶちゃんの不幸が癒えないところに、今度はマガキガイの海人に異変が。岩下の砂底に潜ったまま動きません。それまで昼も夜もなく活発に動き回ってエサをあさっていたので、一番の安パイと油断しきっていました。そういえば最近姿をみてないなと思って、気が付くと、岩の下に

海人のトレードマークのヒゲゴケか砂の中から延びていて、それが、もう3日もそこにあります。弱って砂の中で死んでしまったのか。ニノやタロウが心配したのか海人を掘り起こしましたが、殻しか見せず翌日また同じところに砂が戻って埋まっていました。えびてんが騒がないところを見るとまだ死んでないのかも。わずかな可能性を祈りたいです。

(2014年12月18日)

翌朝、やはりこぶちゃんは別れを告げていました。埋葬しようにも外は爆弾低気圧。出勤時間なのでとりあえず回収しておいて、夜カチコチの地面

にお墓を掘ったのでした。 南無〜。

(2014年12月17日)

あからさまに、こぶちゃんの様子がおかしいです。昨日、珍しく朝夜と砂底にいるなと思っていたら、今朝は砂底で妙にジッとしています。警戒しまくっていた他の魚の影にも反応しません。良く見ると身体は痛々しく痩せ細り、頭だけが大きく、顔もヘンな紫のような色が浮いています。夜は、さらに石のように目の前のエサにも反応せず、エビやカイが触れると慌てて泳いで離れますが、力なくシッポから落ちていく姿は、もう今夜あたりが峠でしょう。きっと、水槽の環境になれず、絶食状態が続いたためだと思いますが、あの手のつけられないほどのイキの良さが、急にガクっと身体の生気がなくなり、見た目も激変する症状は、ぶーちゃんのときと似ています。ひょっとしたら、ベントス食性ハゼ特有の伝染病でもあって、水槽の底砂でまん延しているんじゃないかと疑ったりもします。こぶちゃんは病を恐れて、砂底を嫌い、夜、あんなに水槽の外へ脱出しようとしていたのかもしれません。もっと前、水合わせのときに、水槽の水を滴下し始めてから急にソワソワして飛び出したりしていましたが、あれを喜びと勘違いしたのが悪かったのか。といっても何の証拠はない訳で、そんなことよりベントス食性ハゼの注意事項としてキモに命じていたハズの、事前にしっかり餌付けしてから水槽に放すケアをつい忘れていました。これは完全に失敗でした。

(2014年12月14日)

3ヶ月まえとは見る影もなくなったシライトイソギンチャクのフグ田さん。 水槽の裏の岩影でひっそりと暮らしていますが、もはや自分では自立することもできず、岩に取りつくこともできず、砂の上に転がって、延びたり膨らんだりして、窪みの中を時計のようにくるくる回っています。その姿はまさに”エリンギ”と寸分も違いません。いずれこのまま衰弱して死ぬ

ことでしょうが、あまりにも不憫。最後に何かできることはないかと、ふと目の前のトロロ藻から解放されてどんどんポリプを復活させているスタポを見てハタと思いつきました。スタポがリフジウム槽から本水槽に環境を変えてうまくいくなら、その逆もシカリ。そこで今度はフグ田さんをリフジウム水槽に移してみることにしました。LEDブルーライトがフグ田さんにいい効果

を与えてくれるかもしれません。ちょうどコロコロ地面を転がっているので回収しやすいし、何より今は、一番扱いにくい水槽の裏影にいるので、もし死んでしまったら回収がやっかいです。で、フグ田さんを回収しようとしましたが、他の生き物の生活を邪魔しないように岩組を動かさずに回収するのは至難の技でした。なんとかピンセットで捕まえて、リフジウムに移動しました。最初は冷蔵庫に放置されたエリンギのようにシワシワでしたが、そのうちマシュマロのように吸盤が膨らんで何かにつかまろうとしている様子。LEDブルーライトには特に反応はありませんが、拒否反応もなく苦しむ様子もないので、そのままにすることにしました。すると、リフジウム水槽のイソギンチャクモエビ達が、フグ田さんに興味をもったらしく、寄り添ってケアをしていました。本水槽では無視されていたので、それだけでも移動した甲斐があったと思います。フグ田さんのリハビリ、期待しないで見守ることにします。

(2014年12月11日)

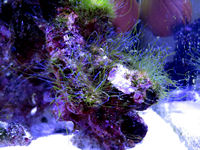

リフジウム水槽のデタトリス取りの後、藻の発生はずいぶん抑制されてきたように思われます。また、エビ達、とくにエビアンの調子が良くて、明るくても活発に活動する姿が見られるようになりました。が、その中でスタポにはトロロ藻が根強く取りつき、徐々に繁殖し、ポリプの領域を侵食しています。そこでスポンジでスタポの共肉に付いたトロロ藻の根を拭き取ってやりますが、これでもう3回目でキリがありません。そこでやり方を変えて、スタポを思いきってリフジウム水槽から本水槽に移すことにしました。LEDブルーライトに比べて、エコリオは光が弱くポリプが開かないかもしれませんが、トロロ藻も繁殖できないので、一度リフレッシュして、もう一度リフジウムに戻そうと考えたわけです。一応、少しでも強い光にあててやろうと、本水槽に設置しているリフジウム用の水中ポンプの上にスタポをのせておきました。意外にこの場所は一等地だったらしく、さっそくタママ二等兵がスタポの共肉をなめて、表面

に残ったトロロ藻を掃除してくれ、夜にはモエビ達が登ってきてケアをしていきました。1日たって見ると、スタポのポリプが10株ほど元気に開いていました。回転式ディフレクターの水流を浴びてときどき気持ち良さそうにたなびいています。以前、リフジウム水槽にエコリオをつけたときは全くポリプが開かなかったのに、拍子抜けもいいとこです。ブルーライトでいままで上手く撮れませんでしたが、ようやくマトモな写

真が撮れました。それにしても普通の光だとポリプの蛍光色が出ないので、すごく地味です。

(2014年12月10日)

朝、自動エサやリ器のエサのチェックをしていると、どうもホワイトソックス”えびてん”の反応がイマイチ。普通

なら危機迫る勢いでエサに飛びかかっていくところ、今日は岩の周りでモゾモゾとしています。調子を崩したのかと心配になって観察していると、岩の下に潜り込んだ”えびてん”の殻が割れて浮いていました。その場で苦しそうに硬直したと思うと、あっという間に、殻を残したまま弓なりに反って脱皮。身体に力が入らないのか、しばらく砂の上でジタバタもがいてなんとか岩にとりついて落ち着きました。その間、ほんの1分の早業。脱皮の生中継は初めて見ました。てっきり夜にしかしないものと思っていましたが、そうでもないようです。それにしても、腰を逆に曲げることを、よく”エビ反り”いいますが、普通

、エビは腰を老人のように前に曲げている格好をイメージするのに、その逆に曲げることを、なぜ”えび反り”というのか不思議でしたが、脱皮の時の反り返りは、まさに”エビ反り”。これが言葉の由来なのかもしれないと、ふと思ったのでした。

(2014年12月7日)

まったく水槽に馴染んでくれないオトメハゼのこぶちゃんはその後、日中はオーバーフロー配管の裏のガラスに垂直にくっついて存在を消すようになりました。他の魚達はこぶちゃんのノリの悪さに愛想をつかしたのか全く無視です。水槽正面

からは全く見えないところを見ると、単に他の魚達のちょっかいを避けるというより、人間に見つかりたくないという意図が感じられなくもありません。そして、夜になるとやっと砂底に降りてきて端っこで居眠りしますが、ときどき目覚めては狂ったように水面

へ突進して水槽の脱出を謀っています。今のところ、まだ幼魚なので飛び出す力は弱いですが、このままいくと、いつか水槽から旅立つのも時間の問題でしょう。しかも、力づくで脱出できないと悟ると、水面

に近づいてはジッと上の様子をうかがっていて、どこのガードが甘いかを入念にチェックしている様子に寒気がします。この昼の静かさと夜の荒々しさのギャップに戸惑いますが、ネットで調べるとオトメハゼが夜中に飛び出す事故が多いようで、飼い主はたいてい夜中に他の魚と小競り合いしたと思うとか、急な物音に驚いたとのだろうと推定原因をあげていますが、昼は穏やかにエサをあさっていても、実は夜になると人目を盗んで綿密に脱獄計画をねっているシタタカというよりは、二重人格(ニ魚人格?)に近い性格が原因ように思います。いずれにしても、こぶちゃんにとっては居心地が悪いことにかわりないわけで、

もう、ここまで”えび部屋”水槽を否定されると、さすがにヘコミます。さらに、こぶちゃんは日中はずっと壁にくっ付いてエサも無視、夜中も居眠りの合間に思い出したように砂をはむ程度で、朝、他の魚が活発になるまでの間しか、砂を口に運ぶ様子を見ていません。えびてんも活発に残飯を処理してしまうので、ほとんど栄養が補給されておらず、このままでは1ヶ月もたないのではと心配です。

(2014年11月30日)

昨日、導入したオトメハゼ(命名:こぶちゃん)ですが、1晩明けてなんとか飛び出さずに水槽にとどまったようです。そして、そのまま落ち着くかと期待しましたが、逆効果

だったようです。というのも、せっかく、砂底に定着し砂をはんでいると、ニノがやってきてちょっかいをかけます。ニノにしてみれば、ぶーちゃんと同じように、二匹でたわむれたいのですが、こぶちゃんは身体の大きいニノを恐れて逃げ回ります。その上、タロウも近寄ってきてシッポをスリ寄せてきます。タロウにしてみれば、昔ぶーちゃんと一緒にシェアハウスしたように、こぶちゃんを誘っているのですが、こぶちゃんにとってはセクハラ以外のなにものでもありません。背ビレや身体を反らせて必死に威嚇しますが、お構いなしで近づいてくるタロウに過敏に逃げ回り、結局、落ち着いて居場所を見い出すこともできないようです。あげくに、ホワイトソックス”えびてん”は大嫌いなようで、1度ヒゲにまとわりつかれてからは、二度と”えびてん”のいる岩中に近づくことはありませんでした。その夜、一晩中、水面

を激しく飛び跳ねて脱出しようと試みるこぶちゃんでした。

(2014年11月30日)

ぶーちゃんがいなくなり、底砂を掃除するのも、マガキガイの海人しかいなくなってしまい、所々、茶色い藻が浮き出し始めていました。何より底モノがいなくて何か物足りなさが・・・。ということで、次にいれる候補者をショップにお願いしていました。オトメハゼです。真っ白なミズタマハゼに対して、オトメハゼはオレンジの斑点がはいる以外はミズタマハゼとまったく同じ姿形です。ちょうど小ぶりのいいサイズなのが1匹いましたので、直ぐオトメハゼを連れて帰ることに。店の水槽では逃げ回って捕らえるのが大変で、袋の中ではジッとおとなしかったのですが、水合わせに水槽の水を滴下すると、急に反応して落ち着きが無くなり、水合わせの小型ケースから飛び出してしまいました。それほど、水槽の水が気に入ったのかと、早々に水槽にいれてみると、

今度は狭いのが気に入らなかったのか、水面を飛び跳ねて外に出ようと暴れています。しかも、水面

から上をうかがって飛び出す隙間を探しています。何とか飛び出す隙間を埋めましたが、自殺するのも時間の問題かも。かつて、こんなにえび部屋水槽を嫌った魚はいなかったでしょう。ショックです。ぶーちゃんと違って、あまり砂をはまないし、穴を掘ってネグラにすることもなく、期待した展開と大きくハズレてしまいました。

(2014年11月26日)

砂底にようやくワーム類が住み着くようになりました。水槽を立ち上げて1年以上経過したのに、厚く敷いた砂底にまったく微生物らしいものがいませんでしたが、はじめは針の穴ほどの筋が1本。そのうちアリの巣のように枝別

れの筋になり、最初は単なるぶーちゃんや海人の砂掘りの跡ぐらいに思って、あまり気にしていませんでしたが、別

の場所にも筋ができ始め、ここにきて段々と筋が太くなり、良く見るとゴカイのようなワームがいることに気がつきました。これで糞だらけの砂底も綺麗になっていくでしょうか。といっても、いままでも魚達の糞がコロコロ砂の上に落ちてはいても、いつの間にか消えていたのが不思議で、引っ越しのとき、水槽を再設置すると、思ったほど底砂が汚れていなかったので、正直、ワームの出現がいいことなのか悪いことなのかわかりません。このワームはゴカイの仲間と思われ、いまのところあの悪名高いブリッスルワーム(ウミケムシ)ではないみたいなので取りあえず歓迎しておきます。ブリッスルワームといえば、先月頃にふとリフジウムのろ過区域をみるとドデカイのが1匹、サンゴのろ過材の中を這っているのを見つけました。ヨコエビを期待していたのですが、まあ想定内なので特にショックではありませんでしたが、リフジウム水槽が藻だらけで調子が悪くなってきたときなので、ひょっとするとワームの出現は悪い傾向なのかもしれません。このゴカイも案外リフジウム槽から移ってきたのかもしれません。

昼間、いつも岩の後ろで目立たないように暮らしていたサロンシュリンプの”えびせん”が珍しくライトの下で藻を突いていました。”えびせん”は、ホワイトソックスの”えびてん”がニガテで、決して”えびてん”の住処である岩中には近づきません。ときどきニアミスすると”えびてん”に飛びかかられて、退散しています。はじめは全身、淡い緑色で綺麗でしたが、今は岩と同じ赤が目立ってきています。イソギンチャクモエビと同じく何かを激しく引きちぎっては口に運んでいますが、藻はまったく減っている兆候はありません。

(2014年11月23日)

迷走をつづけるフグ田さんですが、水面から降りてきて、最後の気力を振り絞って、水槽の裏の岩影に身を寄せています。色は抜け落ちて白い生気のない姿で、笠は原形をとどめない程ひしゃげてしまい、もう虫の息といった感じです。たまに吸盤が岩から剥がれて遂にイッたかとドキッとすることもありますが、場所を細かく変えているらしく心臓に悪いです。エコリオライトに変えてもフグ田さんには関係ないようですが、その代わり、藻の勢いはグッとおさまってきたのでそのままにしています。水質、光を改善してもフグ田さんには効果

なし。残るは水換えを毎週と、逆効果とは思いつつも、現状を打開すべく、pH安定と微量

元素の補給にアラガミルクを毎日少しづつ投入しています。フグ田さん以外の他の生き物達はいたって元気です。

ニノはフグ田さんをあきらめ、昔は寄りつかなかった岩の中で眠るようになりました。少し情緒不安定だったタママ二等兵も最近ではエビ土管で眠っているようです。LEDライトのときはそこら中に生えた藻を絶えずカジってお腹パンパンになっていましたが、光が弱まって藻がおさえられてくると人工エサに切り替わってきたようです。グリーンサロンシュリンプのえびせんは夜になると岩裏から出てきていろいろな場所を冒険しているみたいです。その反対にホワイトソックスのえびてんは完全な昼型で、夜は岩中でジッとして動きません。夜もっと活発なのはフジサオウニであっちの壁からこっちの壁まで、海底から海面

まで縦横無尽に移動しています。LEDライトのときは光が強すぎて隠れるのに大変でしたが、今では弱い光の下で岩影に隠れるのも忘れているようです。

(2014年11月5日)

2週連続休み返上で仕事にかかりきりでしたが、ようやく、隙を見つけて水換えを実施しました。フグ田さんは水槽のガラスをつたって一番光の届かない水面

ギリギリにいて下を向いています。いっそ、上のリフジウムにあげた方がいいのかもしれません。リフジウム槽では、イソギンチャクモエビが1匹になって、スタポがついに、トロロ藻に占拠され始めました。あっというまにトロロ藻が生えた場所はスタポの開きが悪くなり、姿を消したポリプもあるみたいです。いままでスタポの上をモエビ達がのっかっていましたが、今思えば、毛づくろいのように、スタポについたトロロ藻の種を掃除してくれていたのかもしれません。それに比べて、コイソ貝のダイソンはガラスの掃除ばかり。グリーンサロンシュリンプのエビアンにいたっては、岩の影に隠れてばかりで、藻の抑制になんの効果

もみられません。ピンセットをつかってスタポについたトロロ藻を除去しますが、なかなか綺麗にとることは難しいです。そんな悪戦苦闘していると、リフジウム水槽に設けたサンゴ砂利のミニろ過槽にモエビが一匹、浅瀬の狭いところにジッとしていました。なんと、死んだと思っていたモエビのオスが一匹生きていました!!!。どうやって、こんなところにきたのかはさっぱりで、仕切りを飛び越え、サンゴ砂利のダムを乗り越えないといけない場所なのに、不思議なことです。サイズからは小さい個体のようで、きっと大きい方に追い立てられて逃げたのでしょう。無事にもとのリフジウム水槽へ帰還しました。

(2014年10月30日)

リフジウム水槽のイソギンチャクモエビが遂に1匹になってしまいました。朝、水槽を見ても3日連続ぐらい身体の大きなメスしか見ることができません。遺骸は水槽の内外にも見つからず、岩の裏にでも隠れているのでしょう。最近、空気が乾燥し水の蒸発も異常に増えて海水のバランスも崩れてきたところで、仕事の関係で土日もなしでかまっていられないので、水質悪化でやられてしまったのでしょう。本水槽ではフグ田さんがガラスに移動。弱々しい触手で申し訳ていどの笠を開いています。笠の小さいときはニノも寄りつかなくなってしまいました。イソギンチャクモエビも無視しています。やはり1年持たせるのは難しそうです。

(2014年10月26日)

ぶーちゃんがなくなって、ちょっと水槽内のバランスが崩れてきたのでしょうか、今度はタママ二等兵がネグラからでて夜を明かしているようです。タママは食欲旺盛でつねにガラスや岩の藻をかじっていましたが、エーハイムのLEDライトによって藻も増え、9月頃からお腹がパンパンでまるまると太ってきました。そのためか、それまでは岩の穴に身体を入れて寝ていましたが、9月頃からはエビ土管に入って眠るようになりました。その頃、タロウはぶーちゃんと仲たがいしてから寝つきが悪くなっていたので、代わりにタママが寝付きNo.1となり、消灯すると直ぐに土管にはいって頭を出して寝ていましたが、ここ2〜3日は、水中をホバリングしながら眠っています。消灯の瞬間は土管も入ろうとするのですが、直ぐに出てしまいます。

そして、リフジウム水槽は3匹だったイソギンチャクモエビが2匹になってしまったようです。いつもイジメられていた小さいオスの個体ですが、この2〜3日は姿を見せません。ペア以外にはリフジウム槽は小さすぎるのかもしれません。本水槽の3匹は仲がいいのに大きな違いです。そろそろ2槽のモエビ達を一緒にしてもいいのですが、モエビはスタポのメンテをしてくれているようなので、もう少し様子をみることにします。

(2014年10月25日)

汚れたフィルターを交換するとルンバがまたサンプ槽に落ちてフィルタの上にいます。いったいいつから落ちたものか、殻の中に引っ込んで生きているのか死んでいるのかも分かりません。オーバーフロー配管も、だいぶ透明になりましたが、外側を藻がおおっているのでよく見えませんが、内側の藻が無くなってエサを求めて落ちたとしたら、またオーバーフローに入れても、いずれ落ちてくるので、他の仲間との相性が気掛かりですが、ガラスの藻も頑固なので思いきって本槽の中にいれてみることにしました。水中ポンプの上においておくと1時間もしてどこかに消えてしまいました。

(2014年10月23日)

朝、やはり、ぶーちゃんが角で死んでいました。発見が早かったのかエビには攻撃されておらず綺麗なままでした。きっと寿命だったと思います。猫などは死期が近づくと飼い主の家をでていくとかいいますが、魚もそうなのかもしれません。案外、そうやって、若い世代のためにネグラを譲り、また、外に出てお腹を減らした他の魚の糧になるように仕組まれているのかも。合掌。

(2014年10月22日)

ぶーちゃんの様子がおかしいです。うつろな表情で同じところにジッとして、ときどき咳き込むように地面

の砂を吹いています。この2〜3日はあまりエサに対する闘争心を示さず、前々からではありましたが身体はめっきり痩せ細りガリガリです。ネグラのシェルターを離れてから、砂をはむこともせず、やたらと宙を泳ぎ回ってばかりで、砂底に落ちたエサもエビに取られがちしたが、今は、他の魚と比べると、輪を掛けてハリツヤの衰えが見て取れます。ミズタマハゼの寿命は1〜2年というので、そろそろお迎えなのかもしれません。すると、シェアハウスの仲間だったタロウがぶーちゃんに近づいてきて、同じネグラに入るように身体を寄せました。ぶーちゃんはびっくりして逃げましたが、元気のない仲間を気づかうような様子に見えました。そういえばタロウがやたらと砂底をシッポで払ってくぼみをつくっていましたが、案外、掘る力を失ったぶーちゃんの為にネグラをつくってあげていたのかもしれません。

(2014年10月21日)

前日の夜、消灯中に水槽を見ると、フグ田さんが小さく縮んでニノが寄りつかなくなっていました。もはや笠は閉じて触手もなくエリンギのようです。フグ田さんは岩の裏からまた半周して今度は岩の上にのぼりだしましたが、なんだかエーハイムLEDライトを避けるようにいどうしているので、やっぱり光が原因ではないみたいです。褐虫藻は身体に溜め込んでいるみたいですが、小さくなっていくのがどうもわかりません。そこでまた最初のエコリオスライドに戻すことにしました。やはりエコリオはエーハイムより暗いですが、今のところ生き物達に拒絶反応は出ていないようです。

(2014年10月16日)

朝、水面に細かい粒が舞っています。良く見るとたくさんのプランクトンが水流にもまれながら泳いでいます。以前はリフジウム水槽でこの現象が発生しましたが、今度は本水槽です。エビか貝の幼生だと思うのですが、そうすると両方に共通

するのはイソギンチャクモエビです。そういえば、ハナビラタカラガイも移動があったので犯人かもしれませんが、一匹だけだし、オーバーフローにいるので生まれたらそのままサンプ槽へ吸い込まれるでしょう。ただ、プランクトンの中には、クラゲみたいに上下に伸縮して泳ぐのもいて、ライブロックに潜んでいるヤツが産卵しているのかも。魚達はさすがに小さすぎるのか、プランクトンを完全無視です。その後、まる1日は泳ぎまわっていましたが、そのうち徐々に減って消えてしまいました。

(2014年10月11日)

夜、気がつくと、フグ田さんが岩の後ろに移動していました。今朝までは岩下に根をはっていたのに、どんなルートをたどったのか、急転直下の移動です。ニノはフグ田さんがわからないのか、岩後ろに移動することもなく、岩下から出たり入ったりしています。確かにニノは普段めったに岩の裏に回ることはありませんが、いくらなんでもフグ田さんに気がつかないはずはないのですが、近寄って見に来ようともしません。ひょっとすると、フグ田さんに異常を感じて、布団がわりにすることを止めたのでしょうか。身体が小さくなっていくのをなんとか防ごうとLEDライトを強化したのですが効果

は少ないようです。笠の淵の触手は黒太いですが、笠の内側の触手はイボのように短いままです。LEDライトの強い光で、本来の位

置である岩と砂の間に腰を落ち着けたまではいいですが、薄桃色の笠の広がりはイマイチ。考えたくないですが、ひょっとして死期が近づいているのかも。

(2014年10月9日)

岩下に隠れてしまっていたイソギンチャクのフグ田さん。ニノの手厚い保護をうけ、岩下の砂がフグ田さんを中心にすり鉢状に取り払われて、快適空間にリホームされています。それを虎視眈々と狙っているのがアケボノハゼのタロウです。タロウは最近、ニノと両翼をなすほどのエサ喰いで、栄養満天で体つきも細マッチョになりました。いまではミズタマハゼのぶーちゃんの上背をすこし超えるほどで、食の細くガリガリのぶーちゃんをおさえてNo.2にのしあがりました。そのタロウが夜は初期型ウニドームのネグラを占領しているらしく、夜はぶーちゃんを追い払っている様子。しかし砂掘りのヘタなタロウのネグラは日に日に砂が入り込み小さくなっているらしく、ニノのリホームした空間に夜、こっそりシッポを入れようとして、ニノに見つかっては追い払われています。タロウはネグラも気に入らず、新しいネグラにも入れず、イライラはつのるばかりで、そのストレスはぶーちゃんの夜の居場所を削っています。ぶーちゃんは今ではオーバーフローの裏も寄り付けず、岩下もニノに追い払われて、左の前面

で寝るしかないようです。

動きのなかったグリーンサロンシュリンプのえびてんはようやく水槽になれてきたのか、人前にでて藻をつつくようになりました。それで藻がみるみるなくなることもなく、いったい何をむしって口に運んでいるのかは不明です。効果

がわかるのはもうしばらく先になりそうです。

(2014年10月5日)

朝、さっそく新しい仲間の様子をうかがってみたところ、リフジウム槽にいれたグリーンサロンシュリンプのエビアンが底でひっくり返っています。衝撃の光景にしばらく立ち直れませんでした。水合わせが不十分だったのか、リフジウム槽の環境がわるかったのか、全体のろ過に何か欠陥があったのか。いろいろなことが頭をめぐりますが、あまりのことに直ぐに亡骸を取り出す気にもなれず、身なりを整え、朝食を終えて、意を決してエビアンをピンセットでそっと摘まみ上げると・・・

、抜け殻かい!!あまりにリアルな状態なのですっかり騙されました、ピンセットに驚いて当の脱皮したてのエビアンは岩影から跳ねて別

の岩影に。水槽に入れた直後に脱皮するのは水があってないときの反応だという説もあるので、良い傾向ではないかもしれませんが、元気そうでほっとしました。本槽に入れた”えびてん”の方は、モエビ達のいる岩上の影に触角だけ見せて動きませんが、ときどき触角を小刻みに動かしています。

(2014年10月4日)

待望のグリーンサロンシュリンプがショップに3匹入荷していました。えび部屋の水槽はもう随分生き物だらけで、当初の想定よりかなり定員オーバーしていますが、LEDライトのせいで本槽内に爆発的に繁殖を始めたヒゲゴケを駆除するためには、コケ食の生物が必要です。それに、前回の”かっぱ”のリベンジを兼ねる意味で同じグリーンサロンシュリンプを注文していたのでした。なかなか入手する機会もないので、今回は2匹、本槽用とリフジウム槽用に導入することにしました。ショップではまだ、袋に入ったままの状態で、直接開けてモエビを仕分けすることにしました。1匹目は堂々として仲間を止まり木にしている全身うす緑の綺麗な個体で、網ですくうと、つかまったまま空中でも手を離さないツワモノ。2匹目は自ら網に入ってきた、やたらとつかまりグセのある黒みの強い個体です。水合わせは1時間かけて、ポタポタ水を滴下し、最初の水の1.5倍〜2倍になるように水槽の水を入れました。丈夫そうな緑の個体は本槽に投入。水槽の隅にしばらく動かず、そのうち壁の藻をいじったあと岩へ移動。黒い個体はリフジウム水槽にいれるとピンピン跳ねて壁につかまったまま動きませんでした。

(2014年9月24日)

えびてんが本水槽1回目の脱皮をしていました。するとアラ不思議、ほっぺたにあったタトゥのような黒いシミがきれいに消えていました。成長過程で消えていく蒙古斑みたいなものだったのでしょうか。もともと店で見た時は、片腕が小さくて、ヒゲも一部欠けていたので、何かのストレスで発症したものだったのかもしれません。ふるさとで採取されるとき手荒にされた痕だったのかも、薬の影響でなければいいのですが。とはいえ、えびてんはストレスもなく元気そうです。ホワイトソックスの魅力はなんといっても深みのある赤。こんなに赤がにあうのは赤い彗星か弐号機か綾小路きみまろの次ぎぐらいでしょう。過去の経験上、脱皮につれて赤が薄くなっていきますが、今のところは、まだ濃い赤を残していて大変きれいです。心配していた、イソギンチャクモエビとの相性は問題ない様子。というのも、えびてんが間違えてモエビを踏んづけているからです。蝦ちゃんの時は、絶対に触れる距離まで近づかせませんでした。モエビは岩上、えびてんは岩下で普段の住み分けも問題ないみたいです。

(2014年9月21日)

一夜が明けるとホワイトソックス(えびてん)もすっかり落ち着いた様子。岩影の砂の上を陣取っています。フグ田さんを枕にしているニノはえびてんのヒゲが気になるらしく、ヒゲを逃れて岩の周りを泳いでいるようです。昨日は恐れて近づかなかったイソギンチャクモエビ達も自分達に害がないことがわかると、いつもの場所で何がか分からない小さいものを夢中でついばんでは、か細い糞をまき散らしています。エサの時間になるとえびてんも大慌てで岩影から出てきてそこらを撫で回しています。他の魚達にも、まるで古くからいたメンバーであるかの打ち解けようです。蛯ちゃんと違って泳ぎ回ることななく、もっぱら砂地を歩き回っています。岩も下から半分ぐらいしか登らないので、はたしてスカベンシャーとしての使命をまっとうできるかどうか。

ニノは岩下に下がったフグ田さんのために、底砂をシッポで吹き払って深いくぼ地をつくってしまいいました。

汚れが激しいので本水槽の掃除と水換え10L実施しました。

(2014年9月20日)

朝、初めて本槽でイソギンチャクモエビの脱皮の殻を発見しました。やはり、天敵の蛯ちゃんがいなくなったおかげでしょうか、ちょっと複雑です。これで、ひょっとすると本槽のモエビ達も卵を抱える程に成熟してくれるかもしれません。

で、仕事帰りにショップに寄ったところ、頼んでおいたホワイトソックスが2匹入荷していました。赤い身体と白い斑点模様、ぱっちり黒目とザリガニッぽい形が相変わらずハートをガッチリ引き寄せます。が、どうしたものか、この2匹はどちらも頭に黒いシミがついています。若干ためらわれましたが、良く見ると動きがキビキビとして何か元気以上のオーラを感じるので、好みの赤の濃い個体を連れて帰りました。水合わせ中もとくにショックを起こす様子もなくケースの中で快適そうにしています。1時間以上水合わせした後、消灯後に水槽にいれると岩の下に移動したフグ田さんとニノを押し退け、岩影に隠れてしまいました。緊張の糸がゆるんでいたイソギンチャクモエビ達は、突然の巨大エビの出現に恐れをなして、オーバーフローの上に避難してしまいました。これで、また天敵怯えて暮らす生活に逆戻りでしょうか。その夜、ホワイトソックスは岩影から動かず時々ヒゲがユラユラしているが見えるのみでした。

(2014年9月19日)

最近、コケの発生が激しくなってきました。リバースグレインをいれる前のようにガラスが1週間で曇ってくるようになり、しかも、かなり根強くて擦ってもなかなかとれません。リバースグレインを交換したのにあまり効果

がでていません。やはりリフジウム水槽の藻の増殖の負担をカバーできないのでしょうか。オーバーフロー配管はもとの茶色に逆戻り。さらに、毛長い藻が水面

のスリットにはびこり水面に浮いた汚れが抜けずに、若干水面に油膜が浮き始めました。リフジウム水槽はルンバとダイソンの2匹でかなり綺麗になっており、まだトロロ藻は残っているものの1/3ぐらい減り、ガラスは磨く必要はないほどきれいになっています。ということで、そろそろルンバを古巣のオーバーフローへもどってもらうことにします。ちょうどルンバがリフジウム槽の水面

ちかくに上がってきていたので、スプーンで救い上げて回収。1度、派手にオバーフローに落としてしまいました。2回目にうまく入れましたが、配管が汚れているので元気なのかどうかいまのところわかりません。ちなみに、リフジウム槽でポンプを止めたときに小さなプランクトンが湧いていましたが、その後はぱったりみることはありません。よく調べるとあれはエビの子供ではなく、ルンバかダイソンの幼生らしいです。

(2014年9月14日)

最近、ぶーちゃんがネグラのテラスハウスに入らなくなりました。夜ばかりか昼も昼寝するのにひんぱんにつかっていたぶーちゃんでしたが、今は岩影で休んでいます。タロウは相変わらず夜と、水面

に映った自分の姿にピピッたときだけテラスハウスを利用しています。タロウとのシェアがイヤになったのでしょうか、しかし、昼間は近づいても全く争う様子を見ていません。むしろぶーちゃんはニノが0距離で近寄ってきたときだけカジリつこうとしますし、タロウはタママ二等兵が目障りらしく頻繁にちょっかいをかけています。また、ぶーちゃんもモン吉のときのように、テラスハウスを奪い返そうとする様子はありません。タロウがエサをたっぷり食べガタイも大きくなったので手狭になったのかもしれません。それなら以前のようにぶーちゃんは岩の下を掘り返してまた、ネグラを作りそうなものですが今は何もせず浮浪者のようです。せっかくいいネグラをつくってもタロウに横取りされるのがイヤなのでしょうか。蛯ちゃんのことがあったので、悪い知らせでなければいいのですが。

(2014年9月12日)

先日入れた売れ残りのイソギンチャクモエビはどうやら仲間に受入れてもらったようです。水槽投入の初日はリフジウム槽の水中ポンプの隅でジッとしたまま。水があわなくてショック状態なのか、そのまま死んでしまわないか、魚に襲われないか心配でした。翌日もほとんどその場から動かずに1日を過しました。水中ポンプにくっ付いているエサをあさっているので具合は良さそうなのですが、すぐ側に安全な岩があるのに、その場から移動しようとしません。魚にはバレバレで、お手頃サイズなので襲われないかハラハラします。結局魚達からは一切無視で、2日目も水中ポンプの周りで過しました。3日目ようやく水中ポンプから離れて砂底に移動。岩のギリギリのところにいて、まるで岩にあがろうかためらっている様子。岩にいる2匹の先輩に遠慮しているのでしょうか。この間リフジウム水槽でメスを求めて激しく争い2匹の犠牲者を出したので、結構上下関係が厳しいのかもしれません。しかし、2匹の先輩は特に新人君を調べにきたりとか、威嚇したりとかはなく、全く意に止めておらず普通

通りです。翌朝、先輩から遠い岩影にジッと身を潜めている新人君でした。それから新人君の消息がパッタリとなくなりました。岩影やイソギンチャクの周りを探しますが、いるのは先輩達ばかり、見える範囲は限られています。やっぱり先輩達に受け入れられず、追い出されたのかもしれません。しかし、オーバーフローの中、サンプ槽のウールマットにも形跡が見られませんでした。そんな心配が2日ほどたった後、新人君がイソギンチャクの側にひょっこり現れました。そこは、先輩達がいつもくつろいでいる一等地です。ようやく打ち解けたようです。といっても、先輩達は相変わらず新人君に気にも止めていないみたいですが。ぎこちない新人君も日に日に慣れてきて今では先輩と自由に動き回れるようになりました。あらためて並んでみると、枝豆サイズの先輩に対し、新人君は小豆サイズと小粒で、思わず応援したくなってしまうのでした。

(2014年9月6日)

蛯ちゃんがいなくなったので、次のエビを求めにいつものショップに散歩です。ここ数年、エビの品揃えはトミに低下していますので、期待はせず注文だけしておくことに。最近は品揃えだけでなくショップの水槽もシアノバクテリアが繁殖しかなり悪化しています。客足が遠いからか、白点病が納まらないからか。すると、小型水槽にイソギンチャクモエビが1匹目に止まりました。以前、リフジウム用にイソギンチャクモエビを注文した時に、取りこぼしたのが、まだガンバッています。小さい個体でした。本槽は蛯ちゃんの不意打ち、リフジウム槽はメスのめぐっての血みどろの権力争いで、今まではとても入れられませんでしたが、蛯ちゃんのいなくなった本水槽ならば2匹しかいないし、ちょうどいいだろうと、注文した責任感もあってつれて返ることに。1匹540円也。今回は水槽の水換えせずに、フィルターの交換とモエビの水合わせのみをしようとしたところ、ガラスの汚れがかなり目につきます。1週間でもう視界が落ちてきていて、以前の状態にもどったようです。リバースグレインの効き目が落ちてきたようで、フィルターといっしょに交換することにしました。古いリバースグレインは生物ろ過にもなるため、サンプ槽の別

の場所に入れることにしました。本槽の水を滴下してエビの水合わせをしながら、サンプ槽にリバースグレインの場所を作ろうと、バイコムバフィーを動かすと・・・・。途端に本水槽がイトミミズのような細長いもので一杯になりました。水換えのときバフィーを避けて掃除していたので、いつの間にかバフィーのまわりで大繁殖していたのでしょう。それがバフィーを取り出したことでポンプに吸われて本槽に流れたのでした。毒々しいものが大量

に降ってきて魚もびっくりして岩影に隠れてしまいました。ミミズのような動物なら水槽もかなり汚染してしまいましたが、幸い藻のようなのでひとまず安心です。サンプ槽をそのままにもできず、しかなく水換えも併用することにしました。モエビの水合わせは2時間以上慎重に滴下しましたが、慎重すぎて逆に量

が不十分だったようです。シビレをきらして水槽にいれると軽いショック状態なのか水中ポンプの上で動かずずっとジッとしていました。

(2014年9月5日)

リフジウム水槽の画像をうまく撮りたいと思うものの、例のLEDブルーライトでは色が飛んで青にしか映らないので、悩みの種でしたが、ふと思いついて、ホワイトブルーライトになってお払い箱になったエコリオスライドをLEDブルーライトと交換することにしました。光量

はブルーライトに少し劣るかもしれませんが、リフジウム槽の直ぐ上で光らせると深さがない分、かなり光は強くなるだろうと、夜中に入れ替えておきました。朝、ライトがついて見てみると、トロロ藻の緑とスタポの肌色がかなり残念な画面

です。モエビ達は特に驚いた様子もないようでした、が、カンジンのスタポがまったく開いていません。光が変わって気に入らないのか、光が弱いのか。そのとき重大なミスをしていたことに気がつきました。昨夜、ライトを交換する際に、元電源を切っていたのですが、ちょうどポンプもOFFしており、リフジウム槽の循環が止まっていたのでした。新鮮な水の供給を断たれて、さすがにスタポも堪えたのかもしれません。慌ててポンプのスイッチを入れたところ、細かいものがリフジウム槽の中を目まぐるしくまっていることに気がつきました。それは1mmに満たない小さな白点の集まりでしたが目をこらしてよくみると、それぞれの白点が意志を持って動き回っています。ひょっとしてこれが待望のイソギンチャクモエビの赤ちゃん?ちょうどメスのお腹が大きかったので期待しました。ただ話によるとイソギンチャクモエビの子供はかなり大きいそうで1〜2mmというので、ミジンコみたいなコイツは違うのかもしれません。しばらくポンプの流れと格闘していましたが、1〜2時間ほどで姿を消してしまいました。

ルンバとダイソンの活躍の効果で、ガラスのコケはもちろん、ヒゲゴケとトロロ藻もかなり削減されました。森の様に茂っていた藻が中心を残しずいぶん縮小されています。

(2014年9月3日)

スカンクシュリンプの蛯ちゃんが今朝、亡くなりました。昨夜、帰宅して水槽を覗くと、いつもどおりの風景なのに、なんとなく違和感が。どうも蛯ちゃんがやたらと岩の低いところにいます。普通

はチョコマカ縦横無尽に動き回りますが、今回は水槽の裏に集中しています。眠いとその場でユラユラしてしていますので、眠いのかと思ったら、岩にしがみついている足の1本が宙を掴んでいました。いくら眠くてもこれは滅多にありません。少し気になりいました。注意してみると近くを魚が横切っても、ヒゲに触れても、ちょっかいかけることなく反応もありません。これはいよいよおかしいことに気がつきました。かといって弱っている感じはなく、おとなしいぐらいの感じしかありませんでした。脱皮前は食欲も減っておとなしくなりますが、そういえば最近脱皮を見ていません。前は2週間に1度のペースで頻繁でした。身体がどんどん大きくなるので、最近エサをしぼっていたので、その効果

だろうと思っていました。思い返ると、夜ほとんど眠らない蛯ちゃんは、精力的に動き回り、よくイソギンチャクモエビにスキを見ては飛びかかっていましたが、ここ1週間ほどパッタリと襲わなくなったので丸くなったと思っていましたが、異変の前触れだったのでしょうか。その後すぐ消灯してしまいましたが、ときどき暗い水槽を注意して観察するようにしていました。すると蛯ちゃんは隠れるように水槽の後ろの砂地にジッとしていました。脱皮なら必ずオーバーフローの筒の上でジッとするので、やはり本格的におかしいようです。最後に深夜に覗いてみると蛯ちゃんはその位

置から全く動いていませんでした。あ、これはダメだ。確信しました。朝起きると、やはり蛯ちゃんの骸が水槽の底に。出勤前に取り出してサクラの下に埋葬しました。他のモエビは元気なので原因不明です。

(2014年9月1日)

今日から消灯時間を40分短くして、20:20にしました。水槽立ち上げ当初から7:00点灯〜21:00消灯で稼動していましたが、以前から20時頃になると魚達がマッタリとしているのが気になっていました。ぶーちゃんは砂の上でボンヤリし、タママ二等兵はときどきネグラの岩穴にシッポを入れてやたらと確かめたり、ニノはイソギンチャクの上で寝床の調整に余念がなく、タロウは既にねぐらにひっこんでしまっています。タイマーの取扱説明書を探すのがおっくうでなかなかできませんでしたが、押入れをひっくり返しやっとセットできました。

(2014年8月30日)

イソギンチャクは強い光を得ましたが、それほど元気を取り戻したようには見えません。けれども悪くもなく現状維持にはなっているようです。以前は目一杯身体を伸ばして笠を広げ光をなんとか吸収しようとしていました。そんなときニノはジャマをしないように笠の下に潜り込んでいましたが、今では強い光に身体を伸ばすことなく、岩に這うように笠をひろげてニノも笠の上でゴロゴロするようになりました。いくぶん黒さも増して、笠の淵の触手が、太くなったように見えます。が、いまのところ、錯覚のレベルです。しばらく様子見にします。また、ライトを交換する時に一番心配していたのはウニです。ただでさえ、光のささない場所を探してグルグルしているのにこれ以上明るくなったらノイローゼになるかもしれません。そこで前にイソギンチャクポッドとしてつかっていた水草ポッドを復活し、ウニツボにすることにしました。ツボの口を下に向け、中が暗い穴になるように設置しました。ちょうど物足りない一画だったので、いい感じです。しばらくして気がつくと早速、ウニ自らツボのなかにはいっていました。大成功です。何回か自分で出入りしているようですし、このまま定着してほしいものです。

(2014年8月27日)

久しぶりに写真を整理していたところ、最近のフグ田さんが、随分縮んでいることに気がつきました。数カ月前は最大で両手ぐらいの大きさだったフグ田さんが、今では大きくても、片手ぐらいの大きさしかありません。それに触手もすっかり縮んで、中央はイボのようになっています。ずっと見ているので気にしていませんでしたが、確実に小さくなっています。ひさびさに店に顔をだすと、ほとんど海水魚は入荷していませんでしたが、いつもはない場所に、小さな水槽ができていました。サイズはちょうど、こちらの水槽と同じぐらいです。メンバーも、カクレクマノミ×2、ハタタテハゼ、シリキルリススメ、スカンクシュリンプ、マガキガイ、シライトイソギンチャクといった、よく似た構成です。カクレ以外のメンバーはこの水槽で年期を重ねたらしい成熟感が漂っていました。なによりその水槽のシンボルとなっているシライトイソギンチャクは水槽の半分をしめるほど巨大で、黒々と太り、触手はうどんのようにビロビロとだらしなく縮れて、いかにも古株といった感じに肉付きよく成長しています。新しく立ち上げた水槽にしては様子がヘンなので不思議に思っていると、店のおばさんが珍しく見せにいて、それはお客の水槽で、お客が引っ越しの最中らしく、しばらく店で預かっているのだそうです。カクレ×2はまったく巨大なシライトイソギンチャクに興味無しでしたが、それは、理想のフグ田さんの姿。いったい、うちと何が違うのかと考えてみると。考えられるのは、水温と光量

。水温はクーラーで夏場でも25℃、今は外していますが、照明はやはりメタハラをつかっているとのこと。やはり、メタハラばりの光がないとダメなのかも。そこで、返ってから、水槽のライトを以前買ってリフジウム水槽につかっているブルーライトに変えてみたところ、またまた移動を始めたフグ田さんの機嫌も少し良くなっているように思えました。が、水槽が暗く、魚達にとっては不評のようす。で、やむなく新しいライトを急遽、購入することにしました。調べましたが、メタハラは高額かつ巨大で、どうしても手が出そうにないので、ブルーライト(BBB)の姉妹品でホワイトブルーライト(WBW)を通

販で購入しました。早速、セットしたところ、全開より白がつよく明るさが増し、イイ感じに青がはいった光源で、底のサンゴ砂が真っ白に映えるようになりました。魚達も水槽の雰囲気がかわり戸惑っている様子。タロウは警戒して素穴からなかなか出てきませんでしたが、夜みるとすっかり落ち着いた模様です。

(2014年8月24日)

最近、朝みるとかならずスタポがひっくり返されています。原因はリフジウム水槽のコケ撃退のため派遣したハナビラタカラガイのルンバが、夜、水槽のガラス面

からねぐらに戻る際にひっかけるのでしょう。それでも、昼はどこにいるのか雲隠れしてまったくわかりません。それでも水槽を綺麗にしてくれるならいいのですが、ルンバが食べるより、コケの成長が早いらしく、一向に綺麗になる気配はありません。そこで、新たな刺客を投入することにしました。シッタカ貝です。ガラスのコケ取り貝としてはメジャー級の存在ですが、ちょっと地味で面

白みに欠けるし、経験上あまり長生きしないのでパスしていました。が、この際、リフジウム水槽のこれ以上の荒廃を防ぐためにはやむをえません。今回は元気のイイのがそろっている別

のペットショップで1匹購入しました。ビニール袋に入れたまま、まずは水合わせしようとしましたが、そのシッタカは元気がいいのか、水面

を飛び出してビニールにへばりついています。何とか水の中に誘導するものの、活発に動いて直ぐに水のないところに移動するので、あきらめて水合わせ無しにリフジウム水槽のガラス面

にくっつけると、直ぐにまた水面を飛び出して外へ這い出してしまいました。コケを食べないところか、脱走癖まであるとは、まったくの役立たず。途方にくれて貝を回収し、水槽の真ん中にほうり込むと、はじめはサンゴ砂利に足をすくわれジタバタしていましたが、大きな岩に定着しやっとおとなしくなったようです。効果

を期待したいです。

(2014年8月21日)

以前、夜の散歩に出かけたウニが、うっかり帰り道を見失い、朝のライトに逃げまどう姿をみて設置したウニの隠れ家は、直ぐにぶーちゃんに乗っ取られてしまいましたが、最近ではタロウもいっしょに同棲しています。いわゆるテラスハウスです。以前からタロウは岩の下に掘ったぶーちゃんのねぐらをちゃっかり拝借していましたが、ぶーちゃんが起きている時は追い出されるので、少し待って、ぶーちゃんがねぼける頃にすっと入りこんでいましたが、今では堂々と入口に仲良く2匹顔を並べて入っています。このテラスハウスは二人にとって最高のねぐらのようで、こっちに引っ越してからは、ぶーちゃんは岩の下を砂をいっさい掘り返さなくなり、タロウも消灯時間が待切れずに先に潜り込んで寝ています。ウニは最初こそ入っていましたが、場所が悪かったようで二度と入ることはなく、最近ではあきらめてしまったのか、明るい岩かげでも気にぜずにじっとしています。

(2014年8月7日)

今週、やっと、会社の足枷から解放されて、ようやく自由な時間が手に入ったので、久しぶりに水槽のメンテナンスと水換え10Lを実施しました。3週間ぶりぐらいの水槽はすっかりコケがガラスに根を降ろし、擦ってもなかなかとれません。とくにリフジウム水槽は毛長の藻が水槽の底を覆いつくし、目を覆う状況です。モエビはメスのハッチアウトはまだ見れませんが、最近は殻を良く見かけるので、安心して脱皮している様子。水交換でサンプ槽のウールマットをみるとハナビラタカラガイのルンバがくっ付いていました。これはいいタイミングと、リフジウム槽へ即派遣。あっという間に岩陰に隠れてしまいました。今後、イイ働きを期待します。

(2014年7月28日)

朝リフジウム水槽を覗くと、モエビが3匹。昨日の今日で1匹こつ然と消えてしまいました。さてはと思い水槽の裏を覗いてみると、残念ながら、水槽台の淵に一匹横たわっていました。きっと、メス争いは夜もつづき、追い立てられて逃げ場を失い、外に飛び出してしまったのでしょう。そうすると、その前こつ然といなくなったモエビも同じ運命に?とのぞいてみると、いました。同じく水槽台の上でカラカラな姿が。リフジウムをサンゴとエビの楽園として、モエビが落ち着いて子育てできる環境をと立ち上げましたが、現実はもっと過酷のようです。水槽にはのこった3匹が涼しい顔でおとなしくしています。メス1匹とオス2匹。オスは一方は身体が大きくイカニモ筋骨隆々といったカンジ。もう一方は小さくまだ恋をしらない子供といったふうで、なんとか大目にみてもらっているのかもしれません。さっそく次の犠牲者が出ないように、水槽の裏にバックネットを張ることにしました。

(2014年7月27日)

リフジウム水槽の4匹のイソギンチャクモエビが、せわしなく泳ぎ回っています。確かに安全地帯で自由奔放にしていましたが、ここまで自由すぎるのもいかがなものか。しかし、どうも危機迫るものがあり、仲間をしつこく追い回し、くっついたり、蹴散らしたり、その度に水槽から飛び出すんじゃないかとヒヤヒヤします。よくみると、その中の1匹がずんぐりと太っていました。どうやら、脱皮して卵をお腹に抱えている模様。その1匹をめぐって、3匹のオスがけん制しあい、隙を見てはメスを追い回しているのでした。メスはしつこく抱き着いてくるオスにうんざり。オスは恋敵が目障りであきることなくケンカをふっかけます。これは念願のエビ繁殖の第一歩です。ちょっと激しいのが心配ですが、モエビのハッチアウトが楽しみです。

それと、フグ田さんはまた、前面の岩の隙間に戻って落ち着いています。

(2014年7月23日)

イソギンチャクのフグ田さんは水槽の真後ろの岩の隙間に移動。岩のあいだで笠の開きがイマイチ。蛯ちゃんが空腹なのか、これまでにないほど大胆にフグ田さんの触手に取りつこうとして、ニノに追い払われてました。そのとき、縮んだ触手のせいで、フグ田さんの足下がガラ空きになりました。すると、ふと違和感を感じ、良く見ると足下に小さな巻貝が。それは5mmほどの巻貝ですが、この小さな水槽で居たら必ず分かるはずなのに、その巻貝は、今日、初めて見つけました。それが、たまたまイソギンチャクの足下にいるというのは偶然かもしれませんが、イソギンチャクを襲う貝がいるらしいし、ひょっとしたら、こいつがフグ田さんの移動の原因なのかも。ピンセットで岩から剥がして回収。ちょうど、リフジウム水槽に大量

に繁殖しはじめた毛長のコケを退治する生物を探していたので、食べるかどうかわかりませんが、そっちへ移動してもらいました。今思えば、イソギンチャクが触手を引っ込めたのは、この巻貝を見つけてもらうためだったのかも。そう思うと、蛯ちゃんがフグ田さんの触手にちょっかいをだしたのも、巻貝をこちらに見せるためだったとか・・・。これでフグ田さんが落ち着いてくれるでしょうか。

(2014年7月20日)

イソギンチャクのフグ田さん移動が激しくなってきました。朝は岩の前面でしたが、夕方みると反対の岩とオーバーフロー管の間に笠を横にして、縮んでいました。スルメイカがお気に召さなかったのでしょうか。水も多めに交換したばかりです。いつもはあまり近づかない蛯ちゃんがエサ探しに触手の上にまでのっかってくるようになって、ちょっと元気がないのか気にはなっていましたが。夜、笠が下を向いてしまい、うなだれたようになっていました。今のところ縮んでもニノが入り込めるほどの大きさはあるようで、ここでなんとか調子を崩さず踏み止まってほしいものです。

(2014年7月19日)

イソギンチャクにイカの刺身を与えました。このあいだの甲紋イカは不味かったのか飲み込まずにニノに排除され、そのまま蛯ちゃんのおやつになってしまいましたが、ケチッて安い種類のイカ刺しを選んだことを話すと、周囲の人達から轟々たる避難を浴びてしまい・・・今度は秋田産の新鮮なスルメイカをチョイスです。最近、イソギンチャクが少しずつ移動してきていて、落ち着きがない様子。笠を開いて目一杯光を浴びていますが、ちょっと小さくなっているようにも見えます。エサといっても小指の爪の先の先ほどに切って、ピンセットに挟んで直接触手にくっ付けます。直ぐに反応して巻き込むように抱え込みましたが、ちょっともてあましたように勢いがなくなり、直ぐに蛯ちゃんに見つかって、あっという間に奪われてしまいました。やっぱり元気がないのでしょうか。ずいぶん小さく切ったつもりでしたが、まだ大きかったようです。口に直接抱え込んでガンとして放す様子のない蛯ちゃんのスルメをあきらめて、新しいのを切って与えました。が、嫌がっているみたいに反応がありません。一度反応した触手は感度が鈍るようで、新しい触手にのっけると、やっと気付いて口に運んだようです。ちゃんと食べたかどうだかわかりませんが、これで元気になってくれるといいのですが。

(2014年7月16日)

昨日から、リフジウム水槽のイソギンチャクモエビが4匹しかおらず、1匹見当たりません。どうも死んでしまったみたいですが、あんな小さな水槽なのに、死体が一向に見当たりません。

リフジウム水槽もすっかりコケ蒸してきて汚れているので、エビにもダメージがきたのでしょうか。他の4匹はピンピンして、水槽の中を自由に動き泳ぎ回っています。ひょっとして、レイアウトを変える時に間違ってサンゴ岩の下敷きにしてしまったのでしょうか。エビの楽園のリフジウムでしたが、ウミウシにつづき、犠牲者が。エビもなかなか卵を抱いてくれません。本槽の水を引いていますが、やはり新しい水槽は安定するのに時間がかかるのでしょうか。

(2014年7月14日)

レイアウト後に気になるスタポですが夜みると、スタポも慣れてきたのか、半分ほどポリプが開いていました。この分だと直ぐに元に戻ることでしょう。

(2014年7月13日)

リフジウム水槽のスターポリプは順調にポリプが増えているようですが、ここでまたレイアウトを変えることにしました。というのもスターポリプは共肉を岩に広げながら増えていくので、今の細いサンゴ枝だけでは広がるスペースがなく、共肉は余ってダブついて浮き上がり、先が変色してきています。そこで、共肉が乗り移るためのレイアウト用のサンゴ岩をスターポリプのそばに添えてあげることにしました。それに、今のレイアウトは、前面

のガラスの掃除の邪魔で、緑コケが掃除しづらいこともあります。せっかく落ち着いてきたスタポですが、しかたありません。なかなか思うようにレイアウトできず、入れたり出したり、いじくり回って、エビはすっかり隅っこで小さくなってしまい、イボイボだったスタポの共肉もツルツルに。なんとか納得できる新しいレイアウトになりました。

(2014年7月10日)

夜、満開のスターポリプに満足し、いつものリフジウム水槽に浮いた油膜を取り除いていたところ、仕切り板を奥で支えていたつっかえ棒の隙間にサンゴ砂がたくさん溜っていました。水槽もコケ意外にずいぶん汚れてきたなとおもっていましたが、はて、つっかえ棒の上にさんご砂がのっかるって、エビが持ち上げでもしたのだろうかとしばらく考えたところ、ひょっとしてこれはウミウシ? どうもウミウシ(らしい)が棒とガラス壁の隙間で引き潰されたようにチリチリになっていました。ご臨終です。今朝はスターポリプの下にぶらさがっていたように思いましたが、死後数日たったかのような状態。取りだせそうにないので、しばらく放置です。スターポリプの開きがいいので油断してました。ウミウシは食べ物になる特別

なカイメンがないと生きられないのだそうで。思えば頻繁に動き回っていたのも空腹のためで、浮かんで流されていたのも力つきていたためだったのかも。オマケでしたが残念です。

(2014年7月8日)

朝、液面調整に水を入れようとしたところ、またしても、ルンバがサンプ槽のウールマットの上に。やっぱりオーバーフロー配管の食べ物が減っているのでしょうか。ルンバを回収し、もとに戻すか、本水槽にいれるか、リフジウム槽にいれようか悩みましたが、他の生き物との相性を考え、やっぱり元のオーバーフローに戻すことに。次回、落ちてきたら、今度はリフジウムに入れようと思います。

(2014年7月6日)

今日、うれしいことにスターポリプが昨日より大幅に増えていました。共肉の半分がほぼ全開。その他にもどんどん後から延びそうです。光も水流も問題なさそう。ひとまず、サンゴ計画は成功です。

午後、気がつくとウミウシがひっくり返って浮かんでいました。水流に巻かれて水面

でクルクルと回っています。あれ、短命と聞いていましたが、あっけない幕切れ、昨日は元気に動き回っていたのに。こうしてみると、まるで溺れたゲジゲジです。摘まみ上げるのもなんだか抵抗があるので、まだ、息があることを祈りながら、棒で壁ぎわに誘導してやると、直ぐに取りついて、岩陰に隠れてしまいました。きっと壁を移動しているときに、足を滑らせて流されてしまったのでしょう。よほどショックだったのかそれからずっと隠れて、蒸発したかのように見つけることができませんでした。リフジウム槽を良く見ると、小さい泡がプクプク浮き上がり、ガラス面

も緑のコケがすごい勢いです。いいのか悪いのかわかりませんが、少し変化してきている様子。

(2014年7月5日)

朝、起きてみると、うれしいことにスターポリプが5〜6個ほどポリプを広げていました。ようやく水槽に慣れてきたのでしょうか。ひらいた場所は、共肉の半分ほどで、水流が出ている一番近くです。ちょうど前回開いていたところと同じ所なので、水流が当たりやすいからなのか、ちょうど元気がいいポリプがそのあたりだからなのかはわかりません。モエビがポリプの上を忙しく動き回っていましたが、モエビに触れても、ポリプは特に気にしていないようです。ようやく落ち着いてきたようで一安心ですが、夕方みるとポリプは閉じてしまっていました。油膜も昨日と同じように浮いています。やっぱりまだ問題が残っているのかもしれません。夜水槽のコケとりとフィルターの交換、活性炭の交換を実施しました。活性炭はずっと変えていなかったのでかなり汚れていました。ルンバは無事復活しました。

(2014年7月4日)

夜確認したが、スターポリプは開いていませんでした。共肉の鳥肌の先端の1つ、2つが若干光っている程度。3日目でこの状態は前より悪いです。傾斜板はあまり効果

がないようです。また、リフジウムタンクに油膜の素らしい透明のトロッとしたものが浮きはじめた。一応オーバーフローとはいえ、まわりをサンゴ砂利で覆っているから水面

の置換は悪いのだろう。傾斜板を外し、油膜をすくって取り除く。すると、刺激されたのかスターポリプの1つが少し膨らんできた。

少しこのまま様子をみることにします。また、サンゴ砂利の中に水の流れを作ろうと、オーバーフロー管の外側に、使い捨ての透明コップを1/3にカットして上から砂利に差し込んだ。こうすると、オーバーフローの上から水が流れ込むことができず必ず透明コップをかいくぐり、砂利の中を水が通

ることができます。そうすればバクテリアやエサとなるヨコエビなどが繁殖しやすいと考えました。

消灯してしばらくしてから、石と石が激しくぶつかりあう音がしました。最初は分からなかったのですが、いつもオーバーフローにいるルンバの姿がみえないので、まさかと思ってサンプ槽の中をみると、ルンバがウールマットの上を這いずっていました。内側のオバーフロー配管を掃除しているうちに、過って落ちてしまったのでしょう。ひょっとしたら配管の中のコケは食べ尽くされて、食べ物を探して迷いこんだのかもしれません。とりあえず、また、オーバーフロー配管の内側に帰ってもらいましたが、その後ルンバが動き回る姿を見ることはできませんでした。底でひっくり返ったまま起きあがれないのかも。

(2014年7月3日)

今日もスターポリプ開かず。ネットで調べると光の量と、水流が重要なようです。そこで、スターポリプに水が当たるよう、水の吹き出し口に傾斜板をとりつけました。といっても、そのへんにあったプラスチックを引っ掛けているだけですが。ポリプの一つが急に延びて開きそうになりましたが、エビに邪魔されてまた引っ込んでしまいました。このままイワスナギンチャクの時みたいに消滅しないか心配です。

(2014年7月2日)

案の定スターポリプが開きません。

(2014年7月1日)

朝、スターポリプが少し開きました。つっかえ棒代わりのエビ土管のため、上向けになってしまったスターポリプの上の部分から4つ5つのポリプがでてきて、ブルーライトの光で光って見えます。店にあった時とはまだまだ少ないですがこれからに期待です。

夜、やっぱりリフジウム槽のつっかえエビ土管が気になるので、つっかえ棒をシンプルで小さい塩ビ管に交換し、水槽らしいレイアウトに。やむなく、スターポリプを引き上げ、ポジショニングを実施しました。これでまたポリプが開かなくなることでしょう。

ウニは暗い住処のせいで、夜、活発になりましたが、それがわざわいして、住処の場所がわからなくなったようです。どこにいっても明るい水槽でちょっとヘタバリ気味。ぶーちゃんはウニ専用住処をすっかり我がものとしたようです。タロウもちゃっかり便乗している様子。

(2014年6月30日)

リフジウムのスターポリプは沈黙のままです。ちょっと、水合わせを急ぎ過ぎたかもしれません。例のウミウシの名前はどうやらフィロデスミウム・ヒアリナムというなんだか学術的な名前のウミウシに似ているみたいです。意図せずにたまにスターポリプにくっついてくる外道だそうなので間違いないでしょう。今のところスターポリプを直接食べていることはないみたいなのでしばらく様子をみることにします。

ウニは暗い住処が気に入ったのか、元気に歩き回り、また、ちゃんともとの住処に戻ってきているようです。その住処をちゃっかりぶーちゃんが自分のねぐらとトンネルでつないでしまいました。我がモノ顔で入口にデンとかまえています。その上に移動したタママ用の土管に、タママが入らなくなってしまいました。

(2014年6月29日)

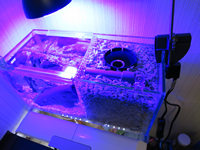

魚達が好調なので、前々からずっとやりたいと思っていた、リフジウムタンクの設置に挑戦しました。リフジウムとはいわゆる退避用の水槽のことのようで、虐められた魚や、食物連鎖上一緒にできない生き物を隔離するためのものだそうですが、今では、海藻によって水中のリン酸や硝酸を除去し、魚やサンゴのエサとなる微生物を自然発生させ戻したりする水槽のことを指します。つまり、エサのやり過ぎなどで、水の中にたまった過剰な栄養素や汚れを、海藻や微生物に与えて浄化させ、更に本水槽の魚やイソギンチャクのエサも自然に供給できるという夢のようなシステムなわけです。リフジウム水槽はJUN社製スレンダー300(300×135×150mm)。水中ポンプとオーバーフロー配管付きで、本水槽の上に設置します。ちょうど親ガメの上に小ガメがのっているイメージです。水中ポンプは本水槽内に設置しますが、小さいポンプでも結構外観を損ねまていまいます。が、そこはガマン。普通

は海藻を入れるのが定番ですが、ここでは、隔離水槽として、小さな気の弱い生き物を育てるスペースとし、また、たくさん微生物がわくように、小豆サイズのサンゴ砂利をオバーフローの周りに入れて、バクテリアや微生物を繁殖させることにしました。こうすることで、自然発生したヨコエビなどが、水の流れと共にオーバーフローから落ちて下の本水槽に供給されるようになるでしょう。ある程度の準備が整ったところで、生き物を買いにショップへ。イソギンチャクモエビを5匹と、今回、初の試みとして、サンゴにチャレンジすることにしました。前回のイワズナギンチャクはライブロックに自然についていたものでしたが、今回は意志を持ってサンゴを購入することに。小さく初心者向けということで、スターポリプを安く譲ってもらいました。共肉が少し剥がれかかっていますが、いくつかポリプを元気に出しているので、入門としてはこんなモンでしょう。特別

にスターポリプにくっ付いていたというウミウシもタダで譲ってもらいました。これはスターポリプにくっ付いてきた外道のようで正式な名前はわからないようです。それは、それまで店の水槽で見ていましたが、ウミウシとわからず、岩にくっ付いている変な環状生物ぐらいにしか思っていませんでした。ギョウ虫のかたまりのように、細長い触手がからみ合っていて、一言でいえば、メドゥーサのヘビの頭そっくりです。正直キモイので取り除いてほしいと思っていたヤツです。でも、ウミウシとしって少し興味がわきました。袋に移すと確かに少しイモムシ状に形がかわったので、動き回る生き物だと初めて分かりました。小さいライブロックの欠片も3つサービスしてもらいました。

家にもどって水槽のセットを開始。前日からいろいろ道具を準備立てして準備を整えたつもりでしたが、やってみると意外に手間がかかります。水槽に仕切り板をいれ、オーバーフロー側に、サンゴ砂利とリング状ろ材をうまく敷き詰めます。水を入れてみると仕切り板が砂利の重さで広がってしまい崩れそうに。しかたなくつっかえ棒がわりに”えび土管”をいれましたが、見栄えが悪くなってしまいました。手を加えたいところですが、エビやスターポリプがずっとスタンバイ状態なので仮のレイアウトとして、とりあえずエビとスターポリプとライブロックをセット。ライトはサンゴイソギンチャク依頼つかっていなかたLEDブルーライトを利用。光はかなりまぶしいので、板を立てて光が外にもれないように。エビ達はすぐに馴染んで、小さな水槽の中、ライブロックやスターポリプの上でエサをあさりはじめました。スターポリプは当然のごとく沈黙。が、スターポリプの共肉の陰でじっとしていたウミウシが急に元気に動きだしました。メドゥーサの頭が、ムカデのように延びてけっこうなスピードで活発に動き回っています。まあどっちも十分キモイですが、水槽の環境が気に入ってもらえたのかもしれません。

リフジウムと合わせて合計20Lの水換え。ついでに、いつも点灯時に光をさける場所をさがしているウニのために、ウニの住処を作ってやることにしました。レイアウト用の切り株に似せた瀬戸物ですが、横に大きな穴が開いていて、ちょうどいいシェルター型になっています。土管をタママごとどかして、そこにシェルターを置きました。すこし、砂面

積は減って、海人やぶーちゃんの砂面積が減りますが、我慢してもらいましょう。わずかな影で休んでいたウニを、シェルターの入口近くにおいてやると、直ぐに気付いてさっさと穴の中に消えてしましました。

(2014年6月22日)

まったく茶ゴケが生える兆しがなかった水槽でしたが、1週間を境目に茶ゴケが急に目立つようになってきました。テスターは若干pHが低いぐらいですが、特に問題無し。軽く水槽の中の茶ゴケを掃除して、ウールマットを交換しました。魚達は順調そのものです。イソギンチャクは微妙に位

置をずらしながら、移動しているようです。マガキガイの海人は昼夜のサイクルに関係なく、日に2〜3回ほど砂の中に潜って眠っているようです。そういえば、砂に潜るのもマトモにみたことがありませんでした。

水槽が近いといろいろ目につきます。

(2014年6月17日)

水槽のある生活は楽しいですが、若干、現実逃避ぎみです。

さて、夜の水槽できになっていたのは、夜、直ぐにいなくなるタロウとタママ二等兵がどこで寝ているかということです。タママは土管だと思っていましたが、どうやら昼の休憩所としてしかつかっておらず、ねぐらは別

にある様子。タロウは岩陰にらしいことは分かりますが、そこはぶーちゃんのテリトリーなので、いつも、昼間はぶーちゃんに追い出されているので、どこに隠れているのか。そこで、点灯時間にずっと見ていると。どうやら、タママは岩の隙間の小さな穴に頭を出した状態で寝ていました。そこは、あのギロロ伍長がまっ先に居着いた同じ穴でした。昼間は決して近寄りませんが、消灯になると必ずその穴に入って石のようになっています。頭を出しているので夜中に、蛯ちゃんに襲われたりしていますが、頑としてテコでも動きません。タロウはぶーちゃんと同じ穴ぐらで寝ています。昼は追い出されるので、ぶーちゃんが夜ねぼけはじめるのを見計らって、ちゃっかり一緒のねぐらで寝ているようです。

(2014年6月15日)

自宅に水槽を移動したので、24時間水槽を眺められるようになりました。見とれてほとんど水槽の前に座っています。特に今まで見れなかった夜の水槽が気になっていました。設置場所は昼と夜の区別

がはっきりするよう隣の部屋の光が直接水槽にあたらない場所にして、夜は水槽の部屋の電気はつけないようにしました。

夜、ライトが消えると、タロウとタママ二等兵は直ぐに闇に隠れて見えなくなります。ニノはイソギンチャクに潜り込みますが、イソギンチャクの中でパタパタと動き回って落ち着きがなく、深夜になってやっとジッとするみたいです。ぶーちゃんは暗くなってもしばらくは砂を食べたり、突然水面

近くまで落ち着きなく動き回りますが、1時間ぐらいで落ち着いてねぐらで休むようです。蛯ちゃんはまったく変化なく、せわしなく辺りを動き回り、エサを探しています。イソギンチャクモエビ達もイソギンチャクから少し離れて冒険しますが、蛯ちゃんに襲われそうになるのでハラハラします。海人は2時間ほど変わらず掃除していますが、そのうち動きが止まって砂の中に潜り込んで寝ています。フジサオウニの海斗とハナビラタカラガイのルンバは暗くなると同時にゆっくり動き回ります。夜は蛯ちゃん、海斗、ルンバの独壇場といったところでしょうか。

ただ、ライトは自動消灯で、時間になり突然真っ暗になると魚がパニックになって水槽を飛び出すこともあるらしいので、周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯をとりつけました。といっても、コンセントに光るスイッチがついているので、要らなかったかもしれません。

(2014年6月14日)

突然ですが、本日を持って、水槽を自宅に引き取ることになりました。管理人さんの好意のもと1年間続けてきた「えび活」ですが、水槽立ち上げのキッカケとしてスタートしてから、今年に入り、秋田の派遣が1年延長も決まり、そろそろ、もういいだろうということに。考えてみると、雨の日も雪の日も、月に2回、水槽のメンテにお邪魔させてもらい、休日に外出の多い管理人さん達にはいろいろ無理をいって時間を割いてもらいました。また1年の間、水槽を見守ってもらい、この場を借りて、あらためて御礼申し上げます。

さて、そうと決まったら、なるべく早く引き取ることにして、引っ越しに許された時間、朝の2時間半で水槽を撤去することになりました。当日はあいにくの小雨模様。いや、先週から真夏日が続いていたので、魚にとっては絶好の引っ越し日和でしょうか。水漏れ対策に大きめのゴミ袋を1パック買っていきました。まず、水槽のなるべくきれいな水をバケツにくみ出し、ライブロックと魚を移します。魚は小さいケースを使って弱らせないように。逃げ回るニモとタロウ。なんだかお祭り騒ぎでハシャいでいるぶーちゃん。土管ごと御用になるタママ二等兵。フグ田さんは岩ごと、海斗と海人は有無をいわさず。蛯ちゃんは長いヒゲがあだとなってケースに貼り付いて御用です。イソギンチャクモエビたちは4匹いた筈ですが、水槽をあけてみると食べられたのか流されたのか2匹しか残っていませんでした。その後、残った水槽の水を全部抜き、水槽は底砂とオーバーフローを入れたまま、サンプ槽はろ材が入ったまま持っていきます。配管を外し、水槽、サンプ槽、水槽台、配管、機械類に分けて車に詰め込みます。ここで2つトラブル。電気を切るのを忘れヒーターを空焼き。またパッキンで密着していた水槽のオーバーフロー配管が抜けて底漏れ。底のガラスに接着していた配管部品が壊れたと勘違いし焦りました。こうなると一回水槽を丸洗いし修理が必要となり、今日中に水槽を戻すことが難しくなります。取りあえずビニールと段ボールで漏れを防ぎました。その他、メンテ道具、備品をいれて、自宅まで運んでもらいました。部屋に全部押し込めて、魚の入ったバケツにブクブクを入れ、扇風機で冷やして一安心。水槽台を設置し、水槽の底の砂を全てかき出しました。水のなくなったパウダー砂は固く締まって取り出すのが大変です。また、驚いたことに砂の中にスカベンジャーとなる小さなワーム類が全く見つかりません。意外にパウダー砂は生物多様性に適さない環境なのかも。そのワリにデタトリスが目立たないのも不思議です。昔の小豆サイズのサンゴ砂にはイヤというほどウミケムシやユムシがいたものですが。と、ここでオーバーフロー配管に置き去りにしていたルンバを思い出しバケツに移動。なんとか無事に動きだしました。オーバーフロー配管を洗うと底には黒いデタトリスがこってり溜っていました。その後、空の水槽を水で綺麗に洗いました。確認すると底の配管部品が取れた訳ではなく、オーバーフロー配管のパッキンが外れただけだったことがわかってホッとしました。サンプ槽は緑のデタトリスを取り除き水槽台に設置。次に、配管の組み立てです。配管を組む前に、以前から気になっていた配管の塩ダレを修理することにしました。原因は初期の塩ビ配管の接着不良です。ホームセンターへシリコン接着剤を買いにいき、配管の継ぎ目を穴埋めしました。乾くのに半日かかりますが、それほど大きな漏れではないので、使っているうちに固まるでしょう。ポンプやヒーターを設置して、水のはいっていない水槽が完成。すっかり見違えました。ここで少し休憩。時間は午後3時半。それから底砂を敷いて、バケツの水を半分ほど水槽にいれます。水は泥色にくすんでいる中、ライブロックでレイアウトを組みます。フグ田さんがライブロックにくっ付いているので昔のレイアウトが組めず、朝のとおりのレイアウトにしました。魚達を全ていれてから、足りない海水を作って足していきました。午後5時ようやく水槽が完成。水も徐々にくすみがとれて、目にまぶしいほどピカピカに。バケツの中ではじっとしていた魚達も、いっそうイキイキして見えます。6時半のエサやり時間には、いつもと変わらずエサをつつく魚達の姿を見ることができたのでした。その後、喜びと疲労で、その日はライトが消えても水槽の前を一歩も離れることができませんでした。

(2014年6月9日)

管理人さんの都合で、2週間連続水換え出来なかったので、カッパの件もあり急遽、水換えだけさせてもらうことに。

蛯ちゃんはちょうど脱皮したあとで、オーバーフローの網に殻が引っかかっていました。先日、カッパをシッポを残して平らげたというので身体もさぞ大きく、殻が窮屈になったことでしょう。水槽の方は2週間も経ったというのにガラスの藻はあまりついていませんでした。リバースグレイン恐るべし。ただ、水は結構黄ばんでいて、テスターの硝酸濃度色はほんのりピンクでやや高め。次回は多めに水換えが必要なようです。

(2014年6月6日)

朝、管理人さんによると、グリーンサロンシュリンプのカッパがスカンクシュリンプの餌食になっていたそうです。その側には、カッパの殻が転がっており、どうやら脱皮したときに、失敗して死んでしまったのか、脱皮の最中に蛯ちゃんに襲われたのでしょう。水質が幾分か悪くなっていたのかもしれません。念願のグリーンサロンシュリンプだったのに残念です。一発目というのはどうも上手くいきません。

(2014年5月25)

今日は水換えと調子が悪くなっているというフグ田さんのため差し入れです。スーパーに立寄って一番小さな活イカの刺身パックを買ってきました。さっそくフグ田さんの様子を覗いてみると、触手から傘まで全身が薄茶がかっていました。前回は外側の触手だけで、それもガサついた肌のように荒れて見えましたが、こうしてみるとやっぱり褐虫藻で色揚がっているように見えて、本来の健康なイソギンチャクの色に近いようです。1/2切れのイカ刺しを与えてみるとあっという間にひったくられて抱え込んで消えてしまいました。ふつう元気がないと触手に粘着力がなく抱え込むのもゆっくりなので、やっぱり元気そうです。飼った当初は褐虫藻が抜けて、真っ白な身体に薄黄色の触手が映えてきれいだったのが、薄く褐色になって身体が色あせたようにみえたため元気がないと思われたようです。褐虫藻の抜けたイソギンチャクは自力で栄養をつくり出すことができず長生きできないともいわれていますので、それが褐虫藻で色揚げしたとなると水槽の環境が自然に近い状態なのかもしれません。ここにきてかなり良くなっているのは、前回、偏っていたサンプ槽のサンゴ砂利とリングろ材をきれいにならし、リバースグレインの位

置を説明書にあるとおりウールマットの下に変更したからでしょうか。そういえば、毎回みっちりついてるガラス面

のコケが今回はうっすらとしています。コケといえばオーバーフローの中にいれたハナビラタカラガイの”ルンバ”は、きっちり仕事をしてくれているようで、オーバーフロー配管が徐々に透明になってきました。日中は底でじっとして夜になると活動するようです。このままいくと、オーバーフローがピッカピカになるのも時間の問題ですが、逆にエサのコケがなくなって餓死しないか心配です。ニノ、ぶーちゃん、タロウ、タママ二等兵の魚勢は”テラスハウス”より絶妙なシェア生活ぶりで、時に集まったり、時にバラけたりいい関係を築いているようです。チビのタママはタロウが少し苦手なのか前を横切るときは少し身体を傾けていますが、なぜかタロウのいる所を選んでウロウロしています。土管はすっかり自分のネグラになり、ぶーちゃんがライブロックの下から掘った砂を捨てる時に、土管もろともタママに何度もぶっかけていきますが、タママは特に怒ることなく土管の中の砂を掃除していました。

(2014年5月11日)

GW明け、水換えと共に新しい仲間を導入しました。テールスポットブレニー(再)とハナビラタカラガイです。前任のギロロ伍長のすぐ後に同じ魚を入れることはためらわれましたが、ショップにストックがあり、それはもともと個人のリクエストで入荷してもらったもので、しかも最初の2匹は売れる前に飛び出しで失っている分、後ろめたさもありましたが、なによりそのストックの状態が良く、店の一番小さな水槽にバッチリ馴染んでいるのでした。ストレスがないとまるで別

の魚のように暖色系のグラデーションがバツグンで、細いライブロックの隙間をチョロチョロと動き回り、これにはショップのおばさんも珍しく”カワイイ”発言です。前に袋のまま買っていった相方が亡くなったことを知らせると、安く譲ってくれるというので、お言葉に甘えさせてもらいました。せっかく馴染んでいた小さな住処を追い出すことになって、ちょっと後ろめたい気分です。お次のハナビラタカラガイはコケ取り名人のシッタカやマガキガイにならんで代表的な貝ですが、貝殻が綺麗で小型なので、いつも倶楽部会員にダメだしされているオーバーフロー管内の掃除にこの生物兵器を投入しようとショップに依頼していました。ところがショップではこれまでこの貝を扱ったことがなかったようで、12月頃からリクエストしていたのですが、最初にきたのは10cmぐらいの特大のやつでびっくりしました。どうもタカラガイにはたくさんの種類があるらしく、漠然とタカラガイとリクエストしたので、大型のホシダカラを入荷してしまったようです。とても引き取れないのでこれまた後ろめたくもスルー。それから数カ月が経ってようやく、ハナビラタカラガイの存在を知ったショップのおばさんが取り寄せてくれました。しかし、運悪くタカラガイの仲間はイソギンチャクを襲うというウワサを聞いて、さらにスルー。オバーフローにネットを張って管の中にタカラガイを閉じ込めるアイデアが浮かんだ時には、先行していたハナビラもホシダカラもショップで全滅していました。そんなこんなで、この度ようやく1匹むかいいれることになりました。

水槽の方は、前回フグ田さんにすり寄るようになったニノが、予想通りどっぷりフグ田さんにはまってしまい、ヒマさえあれば触手にくるまれてクツログようになっていました。元気のないといわれていたフグ田さんでしたが、傘の開きも悪くないのでとりあえず水換えで様子見です。前回入れたグリーンサロンシュリンプ”かっぱ”は意外にも自由に水槽を歩き回っているようす。地味な色だから安心しているのでしょうか。ただ、脱皮して環境に合わせたのか、緑っぽい身体は脱皮の後、足以外はちょっと赤っぽくなっています。

快適な住処を追い出されヘコんでマダラ模様になった新入りのブレニーのため、前の住処に似せて土管の上に隙間の多い四角いシェルターをのせてあげると、水合わせしたブレニーはまっすぐシェルターに向かってゆき、すんなり引っ越し完了。しばらく土管の陰であたりの様子をうかがったあと、1時間もしないうちに他の魚達と合流。他の魚達も前から知り合いだったかのように受入れてしまいました。ギスギスしてタロウにつっかかっていたギロロ伍長の時のときとは全く正反対なのが不思議です。土管を自分のネグラに定め、他の魚とも仲良く馴染んでくれてもういうことありません。ハナビラタカラガイは前回のレンジャーのテツを踏まないように、オーバーフロー配管の中に慎重に落としてやりました。今度はひっくり返らず、無事に底に着地したようです。カイの姿が見えなくなったのを確認し、配管の上にネットを巻いて固定。前回のネットは目が細かすぎて、水面

の流れを邪魔して油膜が張ったため、ショップから譲ってもらったネットを巻き直しました。

これでようやく役者が揃い、理想の水槽メンバーとなりました。水槽立ち上げからちょうど1年というのも何かインネンを感じます。今後はこの水槽を維持するようつとめていきたいと思います。

(2014年5月5日)

本日、管理人さんより、先週デビューしたばかりのギロロ伍長に、討ち死にの訃報が。飛び出しには注意をしていたので、かなり厳重にフタをしていたのですが、それでもダメだった???とおもったら、飛び出しではなく、下のサンプ槽で見つかったようです。オーバーフローに吸われたようですが、先週、エビ吸われ防止にネットをそこにすっぽりかぶせたばかり。となると、自分からオーバーフロー配管の細いスリットをすり抜け、意図してオーバーフローに吸われていったのでしょう。話によると、たまにチョコマカと移動し、人影に驚いて土管にも入ったりはしたようですが、先週の岩の隙間からはほとんど移動しなかったようで、そこからいっきにオーバーフローへ潜り込んだとすると、よっぽど水槽の居心地が悪かったのでしょうか。

「休日倶楽部」一周年を祝おうと思っていましたが、とんだトピックスにおあずけになってしまいました。

もうひとつ、気になるのが、フグ田さんの具合が急に悪くなっているとのこと。以前よりカサをひらかないようで、元気がないらしいです。さかなとエビを一度に増やしたので水質が劣化しているのか、シライトイソギンチャク3ヶ月目のジンクスが発動したのかは不明です。とにかく、早く手をうたないと。

(2014年4月26日)

今日は倶楽部会員のリクエストに応じて新しい仲間を迎えました。その仲間とは、前回悲しくも水槽を飛び出したケロロの仲間で、カエルウオのテールスポットブレニーです。先週、ショップにはヒトスジギンポを頼んでいたのですが、その時一緒に入荷していました。ヒトスジギンポは以前のモン吉(モンツキカエルウオ)並にデカかったため、店の人もテールスポットを勧めてくれました。ニノよりもひと回りも小さく4cmぐらいのが2匹。とても大人しくケースの中で微動だにしません。急だったので受け入れ体制ができず、1週間後の今日まで店でキープしてもらうことに。ところが、その後2匹とも行方不明になったそうで、店の人がさらに追加注文してくれて今届いたばかり。ビニール袋のままでした。前の2匹はいったいどこに隠れてしまったんだろうと話していると、水槽の下に干からびた小さな魚らしき姿が・・・。それをサラリと受け流す店の人にも驚きですが、カエルウオの名前のとおりホントによく飛びます。

それから、もっと前から依頼していたグリーンサロンシュリンプもちょうど入荷していたので、二匹ともゲットです。

水槽はまたしても崩壊。イカ刺し(スルメイカではないらしい)で元気になったフグ田さんがあばれまわったらしくシンボルの塔は倒れ、その抜けた隙間から傘を広げていました。こうなるともう修復はあきらめです。しかし、それ以上にうれしい出来事が。ついにニノがフグ田さんに入りました!! 前回、ニノがフグ田さんの触手をカジッたり、突いたりしていたので、気になっていましたが、思ったとおり兆候でした。まだ、触手の感触を確かめている感があり、ぎこちなく触れては、見られると恥ずかしそうにいつものネグラに戻っていました。そのうちもっとベッタリ、大胆になってくることでしょう。イソギンチャクモエビ達はフグ田さんの足下に避難していました。

さて、テールスポットブレニーとグリーンサロンシュリンプは、コケ取と水換えの間に水合わせをして投入。テールスポットはあっという間にライブロックの隙間に身を隠してしまいました。そこから頭だけだして様子をうかがっています。そのうち慣れてくると半身を乗出して周りのコケをカジリ始めました。その様子に気付いたアケボノハゼのタロウが近づくと、テールスポットは顔をパンパンに威嚇し、弓ゾリになって体当たり。かなりケンカっ早い性格のようです。ひと回り大きいタロウでしたが、相手の怒りに訳がわからず、気にはなるものの威嚇してくるので近づけないといったところ。グリーンサロンシュリンプはしばらく水になれないのか、長い間水槽の隅で動きませんでしたが、30分もするとようやく側の岩の裏によじ登って落ち着いたようです。イソギンチャクモエビ流出対策に、オーバーフロー配管の上にネットをかぶせることにしました。

(2014年4月15日)

本日、倶楽部ミーティングの報告あり、管理人さんがフグ田さんにエサをあげたそうです。エサはスルメイカのお刺身一切れ。そろそろあげてみようと思っていたところなのでいいタイミングでした。最初はスルメを蛯ちゃんに奪われたようですが、夢中になって落としたスルメをフグ田さんが奪ってペロリと平らげたようです。ちょとエサが多すぎるような気もしましたが、その後、エサも吐き出すことなく、フグ田さんは元気なようです。もともと元気ではありましたが、これで増々リフレッシュしてくれたことでしょう。

(2014年4月12日)

今週また休日倶楽部のミーティングで水槽のレイアウトが崩れたとの連絡がありました。例によって上に組み上げたライブロックの塔が崩れて、フグ田さん側に落ち込んでいるとのことで、フグ田さんが下敷きになるかもとのこと。そのため本日、恒例の水槽メンテとレイアウトの直しを実施。と思って、サンプ槽を見てみたら、前回と同じでまたイソギンチャクモエビがウールマットの隙間に挟まっていました。モエビがオーバーフローに吸い込まれるのも立て続けに4回目です。そっと取り出して見たところ反応がありなんとか生きていますが、半身不髄状態です。また、例によってフグ田さんの上に落としてやると、さっそくフグ田さんの触手がモエビを捕らえようとウネってきて、モエビは麻痺した身体を必死に動かして魔の手から逃れ、フグ田さんの吸盤に取りついて難を逃れました。その後は順調に回復したようです。一安心ですが、ちょっと真面

目に対策を考える必要がありそうです。倒れたライブロックの塔を取り外して土台を組み直しレイアウトを再生しました。一見、頑丈そうに思えるのですが、上からの力に対してだけで、横や下など思わぬ

方向からの力には弱く簡単に動くことがわかりました。正直、レイアウトには物足りないと思っているので、こちらも折を見て手を加えていきたいと思います。ニノ、ぶーちゃん、タロウの3匹はお互い仲間意識が芽生えたらしく、けん制しあうこともなく、別

れたり、つるんだり、居心地は悪くはなさそうです。一番身体の大きい蛯ちゃんは食後の休息場所にいちばん塔を活用してくれていています。フグ田さんはまた吸盤の位

置をライブロックの裏側に移しましたが、笠の位置は変わらず水槽中央の岩と岩の間から、これでもかっ!というぐらいに延び上がっています。笠の外側の触手はザラザラ、カサカサで栄養が足りていないのかもしれません。そのフグ田さんの触手をニノが興味深そうにカジリはじめました。いよいよニノもクマノミの性分を発揮するときがきたのかもしれません。今後に注目です。

(2014年3月31日)

本日も定期的な槽の清掃と10Lの水換え。水換え自体はそう手間のかかる作業ではないですが、問題なのはガラス水槽にこびり着くコケ掃除です。コケの抑制を期待したリバースグレインでしたが、残念ながらコケの勢いは止まらず2週間でガラスにみっちりです。心なしかフグ田さんの触手にもコケがついたみたいに薄汚れてきました。特に前回から場所の移動もなく体調も問題なさそうなので、ひょっとして褐虫藻が体内に増えてきている可能性もあるかもと、ひとまずは様子見です。ガラスの掃除の後、ポンプを止め古い水を抜き、ろ過槽のウールマットを洗います。と、その下のカーボンフィルターに何やら大きな異物が。よく見るとろ過槽の壁とカーボンフィルターの隙間にイソギンチャクモエビが一匹、ひっくり返った状態で挟まっていました。過ってオーバーフロー配管に吸い込まれてしまったのでしょう。これで3回目です。最初は救出、2回目は死亡。オーバーフロー配管は二重になっていて吸い込まれにくくなっており、モエビも普段はオーバーフローと真逆の位

置にいるのに、なぜ吸い込まれるのか不思議です。いつ吸い込まれたのかはわかりませんが、フィルターは水がほとんど溜らないし、さっき古い水を抜くのにポンプ止めていたので、フィルターの水分だけしかなく、モエビはフィルターに貼りついてピクリともしません。すでに死亡しているものと半分あきらめて、カーボンフィルターについたモエビをさっき抜いた水にいれると、直ぐに息を吹き返し水の中で2、3回大きく飛び跳ねました。が、喜びもつかの間、フィルターをつかんだまま身体を起こす力もなく横になっています。抜き取った水は汚いので、すぐさま水槽に戻しました。ライブロックのてっぺんに放すと、何度か気を失いかけながらも、なんとか岩に取りついてじっとしています。スカンクシュリンプの蛯ちゃんが死臭を嗅ぎ付けるのか、頻繁に近づいてくるのを、気力で岩の裏に回避。そのうち魚達のあつまる危険な地帯に逃げ込むのを、もう一度回収してフグ田さんの上に放しました。するとモエビの体調と関係有るのか、フグ田さんの触手がモエビにくっ付いて何度か捕まりそうになる度、飛び跳ねて回避しようやくフグ田さんの近くのライブロックに落ち着きました。夕食前の蛯ちゃんは執拗にイイ臭いのするモエビに近づこうとしますが、フグ田さんの触手に阻まれてついに断念。モエビの方も、この度重なるストレスに立ち向かったのがよかったのかすっかり回復し、仲間と合流してベリーダンスを踊っていました。

(2014年3月16日)

先週火曜日、ライブロックの塔が崩れてしまったとの連絡が。前回、オーバーフロー配管に寄りかかるように立て掛けておいていたのですが、土台のライブロックが傾いたのが原因です。犯人は砂掘りのぶーちゃんかと思ったら、話によると真犯人は、フグ田さんに住処を奪われたフシザオウニ(海斗)のストレスのようで、岩の下に潜り込もうとして崩してしまったのだとか。夜行性の海斗は、日中はいつもじっくり探しても見つからないほど、今回もほとんど岩の下の砂に埋まるようにして光を避けているので、毎回、夜の散歩の後、いい場所を探すのが大変なのでしょう。そのアオリをうけてフグ田さんは、納まりの良かった岩の裏を追い出され、前面

右側の岩と砂の境目に吸盤をおいています。今度、海斗のためにお決まりの隠れ家をつくったほうがよいかもしれません。それで今回は、水換え10Lとレイアウトの修正をおこないました。左側の岩がかなり倒れこんでいて、前のようにピラミッド型に上の塔を支えるよう組み立てましたが、かなり内側の空間が広くなってしまいました。

新入りのアケボノハゼ(タロウ)は思ったとおり、ストレスゼロで他の仲間と馴染んでいるようで、中層のいいアクセントになっています。あいかわらず、ぶーちゃんのねぐらの一つにシッポを突っ込んで居心地を確認中。新設した土管にはまったく興味を示す気配なし。フグ田さんは茎を目一杯延ばして笠を上にやろうと延びをしています。光を求めているのかもしれません。

リバースグレインは白いビーズがところどころクリーム色に変色してきましたが、コケの繁殖は相変わらずで変化なし。水の臭いがノリ臭さから、樹木臭さに変わったみたいですが、これもリバースの影響でしょうか。魚達はいたって元気の様子。

(2014年3月2日)

今日は水換えの前にショップに立寄りました。前日、仕事の関係で久々に東京の大型ショップに立寄り、珍しい魚の豊富なストックに、すっかり購入意欲が高まってしまいました。東京から魚を買って帰りたい衝動をグッと抑え、道具だけで我慢し、いつものショップで仲間さがし。最近、フグ田さんの方に気が向いていて、ショップはご無沙汰でしたが、フグ田さんも調子がいいようだし、そろそろ、前回のケロロの事故で達成できなかった理想の3匹水槽にしたいところ。先週ちょっと立寄った時は見事にスッカラカンでしたが、今日は来ることを知ってか知らずか、たくさん魚がはいってきています。前からいいと思っているレモンピールやハナゴンベ、リベンジしたいとおもっているハタタテハゼ、この店では珍しいイソギンチャクカクレエビに、初めて見たアカホシカニダマシ。どれも少し大きめでちょっと悩んでいたところ、ちょうどいいサイズのアケボノハゼを見つけました。3cmほどの小ささで、ただ一匹、大きなチョウチョウウオ達に囲まれ、ときどき小突かれても怯えて隠れることなく、水槽の真ん中に陣取っている根性が気に入りました。

水槽では、フグ田さんが風船のように触手を引っ込めて丸まっていましたが、10Lの水換えが済むと、扇のように広がって、切れそうなほど上に延びをしています。元気そうでなによりですが、移動しないか心配です。ビニール袋の中で神妙にしているアケボノハゼの水合わせを済ませ、水槽へ投入。念のため隠れ家用にエビ土管を設置しました。岩影に隠れることなくゆっくり水槽の中央を泳ぎ回るアケボノハゼ。最初はおっかなびっくり遠回しに見ていたニノも、相手の無頓着ぶりに少しイラッとするのか追い散らし、アケボノハゼは背ビレと胸ビレをピッピッと立てながら牽制するも、争わずにヒラリとかわし、また、何もなかったように平然としています。ぶーちゃんの方はまったく気にもとめず、せっせとねぐらの砂を外へ吐き出しては、ニノと鉢合わせして小競り合いをしています。それをいいことにアケボノハゼはちゃっかりぶーちゃんのねぐらにシッポを入れて具合を確かめています。どうもニノやぶーちゃんの集まる左側の広場が好きみたいですが、その度にニノに追い出されて、イソギンチャクを挟んで右側に追いやられていました。それでも、エサをやると近くに降ってきたやつをパクパク食べているので一安心です。

今回からエサにメガバイトグリーンを少し混ぜて植物性タンパク質の強化です。また、前から気になっていたリン酸吸着剤のリバースグレインを東京で買ってきてサンプ槽に設置しました。これでガラスのコケが減ってくれるといいのですが。

(2014年2月16日)

本日10L水換え。”フグ田さん”は相変わらず水槽のど真ん中で安定しています。ただ、吸盤は”ぶーちゃん”のねぐらから上の方へ移動していて、少しアグレッシブに変形するようになり、水換え前は笠を閉じて膨れた焼きモチのようになっていましたが、水換え後は広がって笠を上下に動かしていました。良く見ると笠の下に”磯野さん”を喰ったウニの”海人”が居座っているのが少し気になります。”ぶーちゃん”はもとのねぐらに戻って我がモノ顔。”フグ田さん”の下を自由に行き来しています。”蛯ちゃん”が砂底に降りてきてエサを漁り始めると、やたらと、”ぶーちゃん”が側に近寄ってきます。前は”蛯ちゃん”のヒゲがふれてくるのもイヤだったのに、いつの間に仲良くなったのだろうと思っていたら、寄り添うというより棒のように硬直しています。どうも”蛯ちゃん”にクリーニングを要求しているようですが、なんだか目がホラーです。”蛯ちゃん”は初めは無視していましたが、ぶーちゃんの無言の圧力に、ヤレヤレといった感じで申し訳程度に身体を撫で回しました。ぶーちゃんはイタイのかときどき身体をビクッとさせていましたが、それでも気持ちいいようで気になるところを”蛯ちゃん”に向けてジッとしていました。ぶーちゃんは砂ばかりでなく、頻繁にライブロックの表面

のコケをかじっているようです。特に回転式ディフレクターに生えた柔らかい海藻がお気に入りの様子。エサはデルマリンフードEXとメガバイトレッド、テトラマリンフレークを混ぜて与えていますが、植物質の食べ物をもっと与えた方がよいのかもしれません。それとも、このままぶーちゃんにコケ取りをしてもらった方がいいのかも。

(2014年2月1日)

今日は10Lの水換え。フグ田さんのポジショニングが決まったみたいです。そのままぐるっと体をねじらせて岩の隙間からでて水槽の真正面

に出てきました。実際は岩陰にいるフジサオウニに押し出されてしまったみたいですが、ちょうど絶好の観察ポイントであり、レイアウト的にも最高の見栄えです。なんか笠がますます広がって水槽の半分ぐらいの幅ぐらいになっています。ショップでみた時には手の平サイズでしたが、今では両手の平サイズ以上です。なんだか異常な気もしますが、ときどき触手を動かしているので調子は良い感じです。ぶーちゃんは笠の下でねぐらを主張するかのように入口の砂を掘り返して砂底が盛り上がっています。掘り返すのに夢中で触手に何度も触っているのですが全く問題ないようです。ニノはでかいイソギンチャクに主役をとられたのがイヤなのか、角の隅に引き蘢り、砂底をシッポで掘り返してしまいました。今回も共生は難しそう。前回の磯野さん以来のケヤリムシ(大)はフグ田さんの投入でまた引き蘢るか心配でしたが、ポジションが干渉しなかったため、また、触手を広げはじめました。

(2014年1月28日)

その後、フグ田さんはそのまま岩の下に入り込んでしまいました。光を嫌ったのだとすると前回の磯野さんのケースがあるので心配です。そのまま1ヶ月出てこなくて見る影もなく痩せコケてしまうかも。前回はここでアラガミルクやらLEDブルーライトやらいろいろ投入していましたが逆効果

感があったので、今回は一切世話を焼かないことにしました。実際に見てみるとフグ田さんは岩の下から左右はみだして岩の隙間から太巻きみたい。どうも光を嫌ってというより、定位

置のポジション取りをしているためのようです。太巻きの中にはイソギンチャクモエビ達が嬉々としてくるまっています。ぶーちゃんもフグ田さんの巨体のカゲに元ねぐらの空間を見つけて入り込み居座ったようで、まるでイソギンチャクと共生しているみたいです。やはり触手が心配です。フグ田さんのポジショニングは続きそうです。フグ田さんが岩の下に潜り込んだせいでライブロックが動いて崩れる危険が出てきたので、岩組を再調整しました。

(2014年1月24日)

朝、フグ田さんがライブロックから落っこちて、下の砂底に転がっているとの話。急激に調子を崩したのか心配しましたが、夕方、そのまま砂底とライブロックの隙間に吸盤を落ち着けたようです。しかし、その場所はぶーちゃんのねぐら。ぶーちゃんはまたしても家を奪われ、外に追い出されてしまいました。ぶーちゃんはイソギンチャクに対してはあきらめムードのようですが、同じ砂地にいるので、そのうち無理にねぐらに入ろうとフグ田さんに近づいて、触手の毒にやられなければいいのですが。

(2014年1月20日)

シライトイソギンチャクのフグ田さんは前日に着地したライブロックの裏側にまわったようで、そこで大きな触手を広げています。位

置としてはベストポジション。このまま定着してくれるといいのですが。特に触手をしぼめることなく広げたままのようで調子は良さそう?です。イソギンチャクモエビはさっそくフグ田さんにまとわりついて、力の強いのが中央を独占していました。ニノはまったく興味を示さないようで、なんだかイソギンチャクが不服なのか角の隅でウロウロしています。

(2014年1月18日)

ケロロ戦死の急報から年も明け、新年になって初の水換えです。あれほどニノやぶーちゃんにしっくり馴染んでいたケロロの思いもよらなかった行為に、新年から志気も鈍るばかり。挨拶程度に立寄ったショップではコイや金魚も水槽の底でテンションだだ下がりです。冬場はシーズンオフと見えて臨時休業の予定がびっしりで、店を空ける関係上、新しい魚の入荷予定は2月までないとのこと。めぼしい魚もストックされていないし、このまま春先まで現状維持かなと思っていたところ、いつもは空になっているエビのストック槽に珍しく2体のイソギンチャクが入荷されていました。どちらもシライトイソギンチャク。イソギンチャクといえば先きのサンゴイソギンチャクの磯野さんをわずか1ヶ月というイソギン飼育最短記録を樹立してしまうニガイ経験をしたところだったので、当面

イソギン拒絶反応がでていました。しかもシライトイソギンチャクといえば、店に出回るイソギンチャクとしてもっともポピュラーではあるものの、意外に長期飼育が難しく、きちんと手入れのゆきとどいた水槽でも3ヶ月ももたないことが多いときいています。しかし、このままずっと魚を入れられない状況と、休業中十分なケアもされずに店に放置されるイソギンと、意外にしっかりと触手を広げている状態の良さに、ふと拒絶のスイッチが許容へと切り替わったのでした。あの丈夫で簡単といわれたサンゴイソギンが3ヶ月もたなくても、謎の多いシライトイソギンチャクなら案外うまくいくかもしれない。さっそく、岩にしっかりくっ付いて、鮮やかなパステルイエローの触手を広げているシライトイソギンチャクを1体ゲット。ついでに、広い水槽の中で行方不明になっていたイソギンチャクモエビの当時の生き残りを2匹ゲットして帰りました。

水槽の水換えは年をまたいで3週間ぶりぐらいですが、意外に水質は汚れておらず、魚達も元気そうです。

うれしい発見は、ブルーライトの点灯以来姿を隠してしまっていた黒い大きなケヤリムシが出てきていたことでした。全盛期よりカサがボロボロで小さくなっていましたが、おなじみのライブロックの狭い穴から、明るい世界へ戻って自由を謳歌しているようです。

シライトイソギンチャクはビニール袋のなかでも、縮こまらずに触手をイキイキと動かしています。一緒にいれた新しいイソギンチャクモエビ2匹も触手の中で快適そうです。じっくり水合わせのあと水槽へ投入。と思ったらイソギンチャクが元気よすぎて、吸盤がビニール袋にぴったりくっ付いて離れません。最後はビニール袋を切って裏返し、水槽のなかで手荒く揺すってやるとようやくじわじわとビニール袋を離しました。随分疲れたのか、しばらくライブロックの上にひっくりかえったまま。その上には、GMT−5のメンバーか新人かはわかりませんが、早速イソギンチャクモエビが取りついていました。GMT−5は5匹ユニットから3匹(2匹?)に数を減らしてしまいましたが、新メンバー2匹を加え、イソギンチャクという舞台でこちらも盛り上がってもらいたいものです。

もどる